Les besoins en eau de notre société s’accroissent constamment et, malgré les ressources apportées par les eaux de surface et des précipitations parfois abondantes, les nappes phréatiques sont de plus en plus fortement exploitées pour alimenter la consommation publique, l’irrigation agricole et l’usage industriel....

Actualités - Page 428

Une nouvelle conception du pompage des boues épaisses, visqueuses et abrasives

30 mai 1988

Paru dans le N°119

à la page 39

...

La protection des groupes électropompes dans les installations de traitement d'eau

30 mai 1988

Paru dans le N°119

à la page 27

Le bon fonctionnement des groupes électropompes est une nécessité fondamentale pour assurer la permanence de la distribution de l'eau. Il est assuré sous deux conditions primordiales : — une conception rigoureuse de l’installation dont le dimensionnement de la pompe et des conduites doit être réalisé conformément aux règles de l'art, aux normes et aux lois de l’hydraulique ; — la mise e...

L'électrochloration des eaux et ses diverses applications

30 mai 1988

Paru dans le N°119

à la page 49

La chloration des eaux voit actuellement ses applications s’élargir et se confirmer, tant dans les domaines industriel que collectif. Supprimant les risques et les contraintes liés au stockage du chlore, et ignorant les problèmes de dénaturation ou de rupture d’approvisionnement, l’électrochloration, issue de procédés électrochimiques tout à fait éprouvés, propose maintenant des soluti...

Des canalisations en polyéthylène pour les réseaux d'eau potable

30 mai 1988

Paru dans le N°119

à la page 47

En moins de 40 ans, et comme on peut le constater journellement, les produits de l'industrie pétrochimique ont sensiblement modifié notre mode de vie......

L'emploi des robinets à papillon en adduction et distribution d'eau potable

30 mai 1988

Paru dans le N°119

à la page 44

La robinetterie d’adduction d’eau potable couvre les applications de toute la chaîne du transport de l'eau, depuis le captage jusqu'à son utilisation directe dans l'habitat, en passant par les installations de traitement, de stockage et de distribution. Le présent article, qui a pour objet de passer en revue les montages habituellement utilisés pour faciliter l'emploi des robinets à pap...

L'usine d'incinération d'ordures de Nantes conjugue multi-énergies et protection de l'environnement

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 55

C'est sur le site de la « Prairie aux Ducs » à Nantes, qu’a été inaugurée, le 1er décembre 1987, l’une des plus importantes unités de traitement des déchets urbains, avec récupération de chaleur, construite à partir de capitaux privés....

L'utilisation du bioxyde de chlore dans le traitement de l'eau potable

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 27

L’eau est notre produit alimentaire le plus important et c’est un élément indispensable à l’existence de l’homme, des animaux et des plantes. On constate malheureusement que la qualité de la ressource utilisée dans le traitement de l’eau potable se dégrade de plus en plus en raison de la pollution (atmosphérique, superficielle et souterraine) de l’environnement. C’est la raison pour laqu...

Evolution récente des outils de téléconduite des réseaux de distribution d'eau potable dans la banlieue parisienne

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 52

...

Aspects actuels de l'épuration d'un effluent difficile : l'eau ammoniacale de cokerie

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 37

Recyclant la majeure partie de ses effluents en des circuits fermés propres à ses différentes unités (lavage de gaz de hauts fourneaux et d’aciéries à oxygène, coulées continues et laminoirs), la sidérurgie rejette finalement assez peu d’effluents pollués, mis à part ceux du laminage à froid et de la cokéfaction....

Un nouveau procédé de désodorisation pour stations d'épuration et de relèvement des eaux usées

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 44

Le problème des nuisances olfactives générées par les ouvrages d’épuration d’eaux usées ou par les installations industrielles, se pose de plus en plus souvent ; bien que ces nuisances aient toujours existé, plusieurs raisons expliquent l’attention plus grande qui leur est portée actuellement : — une sensibilisation probablement accrue aux problèmes d’environnement et, d’une façon génér...

La désinfection des effluents rejetés en zone littorale: procédés de substitution à la chloration

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 31

Les activités récréatives (baignades) et industrielles (conchyliculture, ostréiculture) développées en zone littorale nécessitent la prise en compte des risques de pollution bactériologique liés aux rejets des stations d'épuration. Pour ce faire, les autorités sanitaires ont pris des directives devant permettre de maintenir une qualité minimale de l'eau utilisée pour ces activités....

L'automatisation des stations de traitement physico-chimique d'effluents industriels

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 50

Tous les médias, spécialisés ou non, parlent actuellement d’automatisation, d’informatisation, de robotique : autant de mots incompréhensibles pour les non-initiés… L’application de ces nouvelles techniques dans le monde industriel, et, plus particulièrement, dans sa partie « production » qui nous concerne ici au premier chef, a connu un développement qui s’est énormément accéléré au cou...

Désinfection des eaux par rayonnement ultraviolet

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 29

Le degré de désinfection obtenu par rayonnement ultraviolet dépend de la quantité d’énergie absorbée par les micro-organismes irradiés....

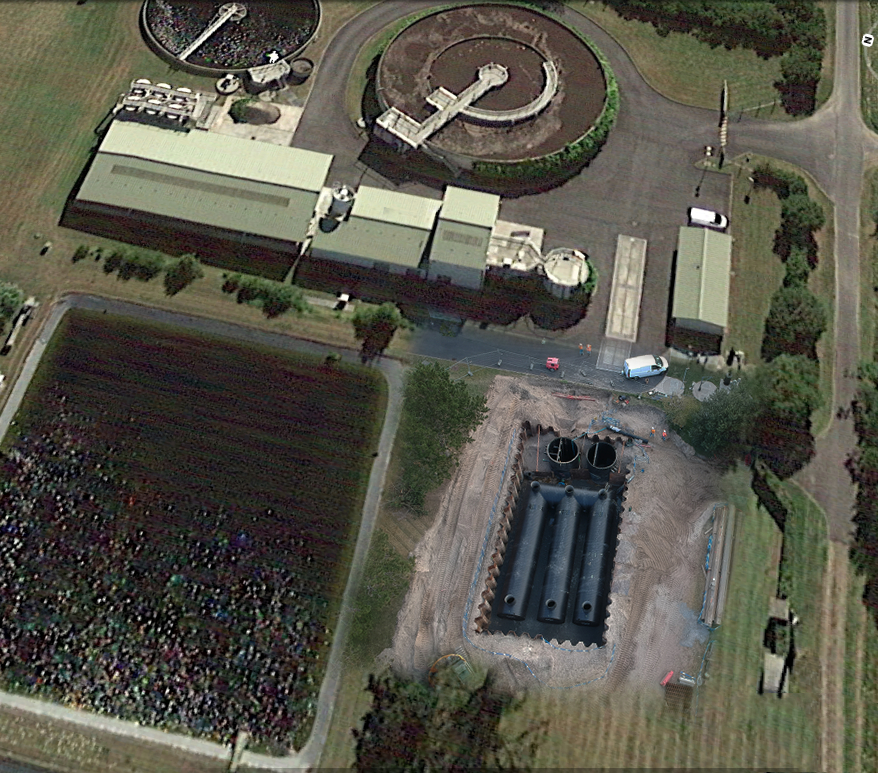

La Grande Bretagne prend la tête du traitement de l'eau potable par rayons UV

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 47

Jusqu’à présent, la désinfection de l’eau par rayons ultraviolets était réservée aux petites agglomérations, malgré des avantages significatifs des points de vue prix de revient, encombrement et sécurité. En effet, le traitement de gros débits n’était pas envisageable, compte tenu des limites techniques du procédé....

De l'eau ultrapure pour les technologies de pointe

30 avril 1988

Paru dans le N°118

à la page 33

Le développement technique est caractérisé par le fait que les divers domaines qu'il recouvre s'influencent réciproquement ; c'est ainsi que depuis l’avènement de la révolution industrielle, la technologie de l’eau ultrapure est entrée dans ce type de symbiose, dans tous les domaines où elle a un rôle à jouer....

Les eaux embouteillées

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 37

S'il est notoirement reconnu aux Français la première place dans la consommation de vin, on sait moins qu’ils détiennent aussi le record mondial de production et de consommation d’eaux embouteillées....

Pollutions d'origine accidentelle : un exemple de plan d'intervention pour la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 35

Les déversements accidentels de produits toxiques dans le milieu naturel sont chose relativement courante, en dépit des précautions prises pour leur transport et leur stockage. La pollution qui en résulte peut porter atteinte à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les prises d’eau de surface sont particulièrement vulnérables aux rejets de substances nocives à l’amont ...

Optimisation des équipements d'assainissement de Carnac/la Trinité-sur-Mer

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 49

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Carnac/La Trinité-sur-Mer a la lourde tâche de gérer au mieux les équipements d’assainissement des deux communes, compte tenu des problèmes spécifiques dus à l’ancienneté d'une partie du réseau posé dans un sol rocheux ou sableux avec présence d’une nappe phréatique agressive, à la station d’épuration, dont la capacité est devenue insuffisant...

La biotechnologie et l'épuration des rejets urbains et industriels

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 45

Extraits d’une conférence de J.-V. Chambers présentée à la 36? Conférence sur la pollution tenue à l’université de Purdue (U.S.A.) — Adaptation technique de MM. J.-C. Van Den Hecke (T.B.A.) et G. Pairet (Unisymbiose)....

Deferrisation biologique appliquée à la préparation de l'eau potable

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 29

L'installation de déferrisation de l’usine de production d’eau potable de Manonviller (Meurthe-et-Moselle) a été mise en service le 17 décembre 1987. Elle présente la particularité d’employer un procédé de déferrisation biologique, tel que nous le décrivons ci-après....

Triozonation à Saint Coulitz

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 33

Le syndicat mixte de l'Aulne en Bretagne alimente 32 communes du Finistère, ce qui représente quelque 70 000 usagers et 4,7 millions de m³ d’eau prélevés par an dans le cours de l’Aulne, traités en deux usines gérées par la Compagnie Générale des Eaux....

Un nouveau décanteur pour la maîtrise de la clarification : le Densadeg

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 31

L’amélioration des techniques de floculation associées à la décantation a été un souci constant des traiteurs d’eau pendant ces dernières années. Les améliorations ont porté parallèlement sur la floculation proprement dite et sur la zone de décantation. L’amélioration la plus connue de la floculation a été sans conteste l’apparition de la recirculation des boues, et tout particulièrement...

Une filière biologique de traitement des eaux usées dans l'industrie papetière

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 55

L'examen des systèmes épuratoires en milieu papetier montre que la plupart des papeteries sont actuellement équipées soit de prétraitements physiques, soit de traitements physico-chimiques, soit de lagunes de décantation. Ces dispositifs permettent uniquement l’abattement des matières en suspension....

L'alimentation en eau de Marseille et les économies d'énergie

30 mars 1988

Paru dans le N°117

à la page 43

...

Les thèmes

Entreprises à la une

Produits à la une

Évènements à venir

Newsletter

Une erreur c'est produite ou vous êtes déjà inscrit à la newsletter.

Vous êtes désormais inscrit à la newsletter

Abonnez-vous à la revue