PFAS, microplastiques, métabolites de pesticides, perturbateurs endocriniens... la liste des substances à mesurer (et éliminer) dans l'eau potable s’allonge constamment. Malgré une réglementation touffue et en perpétuelle évolution, les laboratoires sont prêts et il existe d’ores et déjà des méthodes de traitement de l'eau. Chaque exploitant fera des choix en fonction de sa situation particulière.

Distribuer une eau potable, c’est-à-dire celle que les consommateurs peuvent boire toute leur vie durant sans risque pour leur santé, devient de plus en plus délicat pour les collectivités en charge. En cause : la prise en compte d'un nombre croissant de micropolluants à mesure que les connaissances sur leur présence dans les ressources d’eau brute et leur éventuelle toxicité s'accumulent. La réglementation concernant les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), maintenant arrêtée au niveau européen, est donc périodiquement révisée. La directive 2020/2184 du 16 décembre 2020, « relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine », transcrite en droit français en décembre 2022 et applicable depuis le 12 janvier 2023, indique une liste de plusieurs dizaines de paramètres à respecter pour qu'une eau soit déclarée conforme.

Outre les « grands classiques » (pollution microbiologique, matières en suspension, matière organique, pesticides, nitrates, fluor, plomb...), on a ainsi vu apparaître des polluants « nouveaux » comme, entre autres, les métabolites de pesticides ou les fameux PFAS (dits « polluants éternels »).

Dès lors, les exploitants s'interrogent. Quels paramètres cibler ? Comment les détecter ? Qu’est-ce qui est obligatoire, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Comment traiter ? À quel coût ?

UNE RÉGLEMENTATION ENCORE ÉVOLUTIVE

Les exploitants de production et distribution d’eau potable savent à quoi s'en tenir depuis la transcription de la directive en droit français, et ont théoriquement eu le temps de se préparer. Il reste toutefois des points encore en évolution. Tout d’abord, la directive prévoyait une « période transitoire » jusqu’au 12 janvier 2026, laissant aux États membres le temps de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer du respect des seuils de certains polluants. Il s’agissait, entre autres, de permettre aux laboratoires agréés d’acquérir les compétences et outils nécessaires à la mesure normalisée de ces molécules. Cela concerne le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR³ (une toxine produite par les cyanobactéries), les PFAS et l’uranium. L'échéance approche donc à grands pas, même si certains territoires ont déjà devancé l’appel…

« En fait, les seuils de qualité pour ces polluants étaient déjà fixés par la directive de 2020 mais pas encore intégrés dans le contrôle sanitaire obligatoire. Certaines agences régionales de santé (ARS) les ont cependant introduits avant la date limite de janvier 2026. C'est le cas, entre autres, pour l'Île-de-France », révèle ainsi Corinne Feliers, directrice R&D et qualité de l’eau à Eau de Paris. Ce que confirme Sylvie Thibert, ingénieure Qualité de l’eau et Risques sanitaires au Sedif : « Nous n'avons pas été pris par surprise. La liste était connue depuis 2020, et nous avons mis en place depuis plusieurs années un suivi de ces paramètres. En Île-de-France, l’ARS a intégré les PFAS dans le contrôle sanitaire depuis le 1ᵉʳ avril 2025, et les eaux distribuées par le Sedif sont conformes sur la somme des 20 PFAS réglementés. L’introduction au 1ᵉʳ janvier 2025 de nouveaux métabolites de pesticides, comme le chlorothalonil R471811, nous pose plus de problèmes car la nappe du Champigny est fortement contaminée. Les substances mères étant interdites depuis plusieurs années, il n’y a plus de prévention possible. »

« En complément du contrôle par les autorités sanitaires, les opérateurs ont l’obligation de définir et de mettre en œuvre tout un programme d'autosurveillance. Sur la base de la connaissance de leurs ressources, de leurs filières de traitement et de leur réseau, les opérateurs apportent ainsi toute leur plus-value pour une surveillance fine et adaptée de la qualité de l’eau produite et distribuée. À cet égard, Eau de Paris a un programme de surveillance particulièrement complet et le contrôle sanitaire a pu être allégé et prendre en compte l'autosurveillance comme le prévoit la réglementation », affirme Corinne Feliers.

« Les méthodes analytiques sont arrêtées pour les microplastiques, mais il reste à définir des niveaux de risque puis éventuellement des seuils de conformité. Il n’y a pas de liste arrêtée ni de seuils pour les résidus médicamenteux », souligne, de son côté, Pierre Pieronne, référent Production/Qualité eau potable chez Suez Eau France. Philippe Sauvignet, Industrialisation Manager chez Veolia, n’est pas très inquiet, cependant. « Les microplastiques dans l’eau du réseau sont beaucoup moins préoccupants que dans l’eau en bouteille. Si l'usine traite bien les matières en suspension (MES) et la turbidité, elle arrête du même coup les microplastiques. Pour les opérateurs et les maîtres d’ouvrage (MOA), c’est un problème moins inquiétant que les PFAS ou les métabolites de pesticides », estime-t-il. Une — relative — sérénité que partage, par exemple, Sylvie Thibert, du Sedif : « Tout dépend des seuils qui seront éventuellement fixés, mais nos campagnes de mesure ont montré que nos filières actuelles, sans ajustement, retiennent d’ores et déjà plus de 99 % des microplastiques présents dans nos ressources. »

Déjà touffue, cette réglementation est de plus en perpétuelle évolution. « Des paramètres ont été réévalués, dont les PFAS. Le seuil actuel de 100 ng/l pour la somme des 20 PFAS réglementés est remis en cause par l’évolution des connaissances. L'OMS y travaille et proposera fin 2026 de nouvelles valeurs sanitaires à la Commission européenne. La méthodologie sera publiée entretemps. La réglementation sera donc plutôt en place en 2028 dans les États membres », affirme ainsi Pierre Pieronne (Suez).

La Commission s’interroge également sur les PFAS à chaîne courte, dont l’omniprésent acide trifluoroacétique (TFA). « L'OMS va également proposer des valeurs sur ce sujet en 2026. Les agences sanitaires néerlandaise, allemande et française, entre autres, y travaillent ensemble. En attendant, pour le TFA, la Direction générale de la santé (DGS) a repris les recommandations allemandes de 2023 dans son instruction de février 2025. Soit une valeur sanitaire indicative de 60 µg/l avec la définition d’une trajectoire de réduction vers une concentration inférieure à 10 µg/l », complète-t-il.

Les grands opérateurs se mettent d’ores et déjà en ordre de marche. « Notre centre de recherche, le Cirsee, peut analyser une soixantaine de PFAS. Nous proposons ces mesures aux collectivités qui s’interrogent. Pour l’instant, les PFAS non réglementés sont rarement détectés, ce qui est plutôt rassurant », affirme Pierre Pieronne pour Suez. « Le TFA n’est pas encore réglementé mais des questions se posent. Nous sommes très sollicités à ce sujet. Nous réalisons le recensement de toutes “nos” usines, et trouvons en moyenne des valeurs de 800 ng/l en France, même si certains sites atteignent quelques microgrammes. C’est inférieur au seuil de 10 µg/l actuellement retenu mais si celui-ci venait à baisser, beaucoup d’usines devraient réagir », estime de son côté Philippe Sauvignet (Veolia). « La Commission réévalue également le seuil fixé pour le bisphénol A, et réfléchit à introduction d'autres bisphénols parmi les molécules réglementées. Nous ne savons pas actuellement ce que cela va donner, prévient également Pierre Pieronne (Suez).

Au-delà des grands opérateurs nationaux, de nombreuses collectivités, moyennes ou petites, sont directement concernées par ces évolutions réglementaires. « La majorité des installations en France produisent en effet moins de 1 000 m³ par jour. Des acteurs comme Sources conçoivent et mettent en œuvre des solutions adaptées à ces réalités locales, comme des procédés compacts, automatisés et économes », rappelle Christophe Mechouk, directeur Marché Eau potable chez Sources.

LES SOLUTIONS EXISTENT

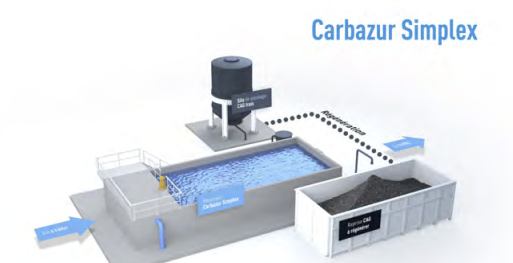

Pour faire face à ces polluants, qu'ils soient réglementés ou en passe de l'être, les recettes sont bien connues. En première instance, l'opérateur va chercher une ressource alternative, ou procéder à des mélanges d'eaux, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, un traitement s'impose, en général à base de charbon actif (CA), même si les résines échangeuses d'ions et les technologies membranaires ont leur mot à dire. « Actuellement, peu de ressources sont non conformes, mais, si la réglementation sur les PFAS change, il faudra penser aux interconnexions, et bien souvent installer des traitements. C'est en tout cas ce qui s'est passé sur les sites non conformes pour la réglementation actuelle », souligne Pierre Pieronne. Il cite l'exemple de Ternay (Rhône), au sud de Lyon, dont l'usine de potabilisation exploite une nappe polluée aux PFAS. « L'usine possédait déjà des réacteurs à charbon actif pour d'autres polluants, mais augmenter la fréquence de remplacement du CA pour faire face aux PFAS n'était pas sensé. Nous avons proposé un procédé breveté par Suez, basé sur un renouvellement partiel “continu” du CA en grains. C'est la première installation fixe dédiée à l'élimination des PFAS en France », affirme-t-il.

« De manière générale, les réacteurs à CA en poudre, très utilisés jusqu'ici pour arrêter les pesticides, tendent à être supplantés par du CA en grains, en particulier pour des questions de gestion des boues. Des collectivités comme Toulouse, Lyon ou autres se dirigent donc vers les micro-grains », signale, pour sa part, Philippe Sauvignet (Veolia). Le fabricant propose une solution en deux étapes (poudre puis grains), d'abord imaginée pour les pesticides mais prenant tout son sens avec les PFAS. « L'usine de Rophémel, à Rennes (Ille-et-Vilaine), va mettre en route ce procédé, qui donne une certaine souplesse d'exploitation. Cholet (Maine-et-Loire), Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) ou Auch (Gers) vont également l'adopter », énumère Philippe Sauvignet.

Plus onéreuses et exigeant une main-d'œuvre plus qualifiée, les membranes trouvent cependant des applications. « L'exemple du Sedif est bien connu mais nous mettons aussi en place de l'osmose inverse basse pression (OIBP) à Valenciennes (Nord), et bientôt à Auxerre (Yonne), pour des molécules que le charbon n'arrête pas, comme le TFA. L'OIBP élimine aussi les nitrates ou la dureté », précise Pierre Pieronne (Suez). « Le charbon atteint ses limites, en particulier économiques, et ne peut pas éliminer les PFAS à chaîne courte : les exploitants commencent à nous poser des questions sur la nanofiltration à fibres creuses ou l'OIBP. Il y a de plus des convergences avec les questions des nitrates ou de la dureté de l'eau », confirme Philippe Sauvignet pour Veolia.

Reste le problème de la consommation d'eau et de l'élimination du concentrat, souvent opposé aux tenants des membranes. « Il est possible d'y remédier, d'aller jusqu'à de très faibles volumes de rejet très concentrés en polluants. Le but ultime est d'exporter les polluants dans une matrice solide qui peut être vitrifiée ou détruite (voire régénérée). C’est ce que nous appelons des solutions « de bout en bout », sans perte d’eau », affirme Philippe Sauvignet.

Pour Christophe Mechouk (Sources), « si le choix technologique est important, la soutenabilité [ou durabilité, NDR] repose également sur la consommation en réactifs, la simplicité d’exploitation, les pertes d’eau et la gestion des médias usés. Ce sont autant de critères majeurs pour les collectivités ».

SOUS-PRODUITS DE DÉSINFECTION : UN CAS PARTICULIER

La « liste de vigilance » comprend également un certain nombre de sous-produits de désinfection. À l’évidence, s’en débarrasser ne relève pas de la même démarche que pour des polluants extérieurs. « Actuellement, la valeur maximale autorisée de trihalométhanes (THM) dans l’eau distribuée est de 100 µg/l en France – et en Europe. La DGS a cependant demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) de lui préciser une valeur sanitaire de gestion d’ici fin 2026. Pour réduire la concentration de THM dans l’eau désinfectée, il faut abaisser la concentration de matière organique présente avant la chloration. Suez suit cette politique depuis longtemps, précisément pour limiter les sous-produits de désinfection », affirme Pierre Pieronne. La question des chlorates se résout également… par une bonne gestion du stock d’hypochlorite de sodium (« eau de Javel »), un produit qui se dégrade assez rapidement.

Paramètres réglementés, liste de vigilance, paramètre encore à l’étude, inquiétudes des consommateurs : finalement, que cibler ?

Chaque opérateur réagira en fonction de sa situation concrète, ce qui suppose, au préalable, de bien connaître l’état de « sa » ressource et les caractéristiques de ses filières de traitement et de son réseau de distribution. « Étant donné l’inquiétude sur les PFAS, nous répondons de plus en plus à des appels d’offre concernant des ressources souterraines jusqu’à présent peu ou pas traitées. Les essais pilotes se multiplient avec des moyens mobiles de traitement. Nous avons ainsi gagné un projet à Saint-Louis (Haut-Rhin), près de Mulhouse. La collectivité distribue sans traitement l’eau d’une nappe considérée comme de très bonne qualité… jusqu’à ce que l’on y mesure un niveau de PFAS excédant le seuil de conformité. La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a fait appel à nos moyens mobiles pour la même raison. Il s’agit de traiter la pollution le temps de concevoir et construire une usine fixe », explique, par exemple, Philippe Sauvignet, pour Veolia. Autre cas particulier, celui d’Atlantic’Eau, un syndicat de Loire-Atlantique confronté à des métabolites de pesticides dans la ressource. « Ils ont choisi de maintenir le seuil de 0,1 µg/l pour le chlorothalonil R471811 (alors que l’Anses l’a remonté à 0,9 µg/l) comme pour l’Esa métolachlore — l’Anses le considère comme non pertinent (voir son avis du 30 septembre 2022). Ils ont donc opté pour un réacteur de charbon actif à lit fluidisé pour leur usine de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), inaugurée en juin 2025. Ils doivent aussi faire face à des problèmes de 1,4-dioxane dans une de leur ressource et de nitrates dans une autre, ce qui ne facilite pas le mélange… », admire Philippe Sauvignet.

PAS DE RÉPONSE UNIQUE

À une autre échelle, Eau de Paris et le Sedif sont deux collectivités « géantes », mitoyennes et desservant chacune plusieurs millions d’habitants. Elles adoptent pourtant deux réponses distinctes. « Nous traitons des eaux provenant pour moitié de nappes souterraines et pour moitié de la Seine et de la Marne. Pour traiter tous ces “nouveaux” polluants, nous optimisons nos filières existantes, qui utilisent le charbon actif. Nous avons sélectionné des charbons plus performants, augmenté la quantité de CA en poudre ou doublé la fréquence de renouvellement des charbons en grains, selon les cas. Nous avons récemment inauguré, dans notre usine d’Orly, qui traite de l'eau de la Seine, une nouvelle filière utilisant un CarboPlus, réacteur à CA en micro-grains lit fluidisé breveté par la Saur », explique Alban Robin, de la direction de la ressource en eau et de la production d’Eau de Paris.

Au-delà du renforcement des traitements, Eau de Paris investit de manière importante dans la prévention des pollutions en menant une politique ambitieuse de protection de la ressource en eau, au moyen des paiements pour services environnementaux (PSE) auprès des exploitants agricoles présents dans les aires d’alimentation de ses captages d'eau. Cette politique se concrétise par la signature de contrats avec les agriculteurs qui s’engagent, contre financement, à réduire fortement les intrants tels que les pesticides ou à passer en agriculture biologique.

Traitant quasi exclusivement de l'eau de surface (Seine, Marne et Oise), le Sedif a choisi une autre voie de traitement. « Nos usines de Choisy-le-Roi (eau de la Seine) et Neuilly-sur-Marne utilisent actuellement des procédés classiques avec CA, alors que celle de Méry-sur-Oise est bien connue pour sa filière membranaire. Nous avons lancé un projet d'implantation d'étape de filtration haute performance, combinant nanofiltration et OIBP dans l'ensemble de nos usines, à commencer par celle de Méry-sur-Oise, où il s'agira “juste” de mettre à jour les installations existantes d'ici fin 2027. Les autres suivront en 2030-2032. C'est la technologie la plus efficace actuellement contre les micropolluants, quels qu'ils soient », affirme Sylvie Thibert.

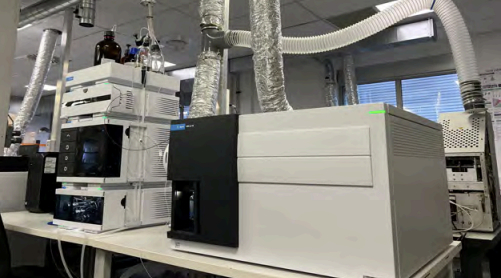

LA DÉTECTION : UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES

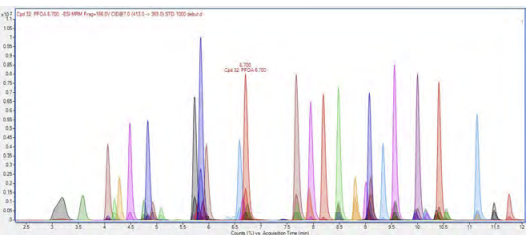

Détecter et mesurer des concentrations de polluants de l’ordre du microgramme par litre, voire du nanogramme par litre, exige des méthodes analytiques poussées. Il n’existe donc pas actuellement de systèmes automatiques en ligne. Tout repose sur la prise d'échantillons envoyés dans des laboratoires agréés. C'est l'affaire de sociétés comme Carso, Eurofins, Inovalys, SGS, Terana ou Wessling (qui est devenu ALS France depuis le 1ᵉʳ octobre 2025), entre autres. Grâce à la « période transitoire », ces entités ont eu trois ans pour monter en compétence et répondre aux nouvelles exigences. « Les normes et méthodes agréées de mesure des PFAS ont été arrêtées et tous les laboratoires seront capables de mesurer les 20 molécules réglementées. De notre point de vue, même si ce sont les plus préoccupantes, c'est insuffisant face à la variété des PFAS et au fait que les industriels en synthétisent toujours de nouveaux. Nous en analysons une soixantaine actuellement », affirme Julien Paupier, responsable du pôle chromatographie liquide chez ALS France.

Pour la « liste de vigilance », rien n'est encore arrêté. Des recherches méthodologiques sont en cours pour les perturbateurs endocriniens et les résidus médicamenteux, mais cela reste exploratoire en l'absence de liste, même si nous savons que les œstrogènes, les antidouleur et les antidépresseurs sont dans la ligne de mire. « Les microplastiques relèvent de méthodes analytiques très différentes, à base de microscopie. Il existe des guides de bonnes pratiques mais il reste beaucoup de choses à mettre en place. Nous serons peut-être amenés à le faire sur notre site lyonnais mais cela ne relève pas de notre spécialité actuellement. Sans compter le fait que la plupart des microplastiques détectés sont de taille inférieure au seuil retenu par la Commission européenne... », souligne, pour sa part, Sébastien Chanlon, coordinateur des laboratoires chez ALS France.

Eau de Paris bénéficie d'une situation particulière puisque cette régie dispose de son propre laboratoire accrédité. « Le laboratoire comporte une équipe dédiée aux analyses dites “de routine”, souvent accréditées – il réalise ainsi toute la partie analytique du programme d’autosurveillance – et une équipe de R&D, qui, sur la base d’analyses non ciblées, va s'intéresser aux polluants émergents (ou plutôt non encore recherchés). Cette équipe de R&D va ainsi nous permettre d’anticiper certaines problématiques, d’identifier d’éventuelles nouvelles molécules dans nos ressources et de suivre l’efficacité de nos filières de traitement. C’est, par exemple, ce qui a été fait avec un certain nombre de métabolites ou avec le TFA», explique Corinne Féliers (Eau de Paris).

DE LA MESURE RÉGLEMENTAIRE À L'EXPLORATION DES RISQUES

Les laboratoires sont donc prêts à répondre aux exigences du contrôle sanitaire et de l’autosurveillance des exploitants en ce qui concerne les paramètres réglementés. Mais quid si l’on veut aller au-delà ? Que faire lorsque, par exemple, une collectivité veut connaître l'état de sa ressource, savoir à quelle pollution elle doit – éventuellement – faire face ? «Il est difficile pour nous de trouver des standards de mesure pour certains composés comme quelques PFAS ou métabolites de pesticides, par exemple. Des laboratoires peuvent actuellement proposer une liste de 500 composés pour ce genre d’exploration», précise Julien Paupier (ALS France).

Suez, grâce à son centre de R&D Cirsee, peut proposer un autre type de démarche exploratoire. «Nous utilisons la méthode de l’empreinte chimique. Il s'agit d’une analyse non ciblée par spectrométrie de masse à haute résolution. En comparant les pics obtenus avec une base de données, nous pouvons identifier (mais pas quantifier) les substances présentes dans une eau brute. Suez dispose ainsi d'une base de données de 500 à 1000 molécules, et nous travaillons avec des laboratoires universitaires qui ont leur propre base de données. C’est un travail prospectif puisqu’on ne sait pas quelle molécule est dangereuse. Cela permet d’évaluer la pollution d'une eau brute. Suez propose de coupler cette analyse avec des bioessais. Le Cirsee en a sélectionné plusieurs. L’idée est de proposer une analyse non ciblée puis, si beaucoup de substances sont détectées, réaliser un bioessai pour une toute première approche de la toxicité éventuelle.

Cela n’a rien de réglementaire mais permet d'anticiper, et éventuellement de vérifier si le traitement existant élimine les substances détectées», explique Pierre Pieronne (Suez).

Pour avoir une vision plus large sur la vigilance et la connaissance de l'état de la ressource, la station de détection de micropolluants ToxMate, développée par ViewPoint Biosurveillance de l'eau en collaboration avec l'Inrae Lyon, est utilisée pour des eaux de surface ou sur des sites tels Chambéry (Savoie) pour de l'eau de nappe. Couplée à des analyses ciblées et non ciblées sur des prélèvements réalisés lors de pics de micropollutions, la station permet d’avoir une information sur les volumes d’eau à traiter et de définir les traitements les plus appropriés. L’objectif est, à terme, de piloter les traitements afin de les rendre plus efficients. Aspect rassurant : la détection et le traitement de ces «nouveaux» polluants représentent évidemment un coût supplémentaire mais les exploitants s’accordent pour affirmer que le prix de l'eau ne flambera pas pour autant.