Il existe aujourd’hui une vaste offre de solutions numériques à destination des exploitants de réseaux d’eau potable. Elles s’appuient sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique ou d’autres technologies avancées pour résoudre toutes sortes de problèmes «?métier?». Ces outils ne sont cependant pas magiques?: l’exploitant doit en premier lieu consacrer les efforts nécessaires à la gestion et la circulation des données sans négliger le développement des compétences des équipes.

Les exploitants de réseaux d’eau potable se voient aujourd’hui proposer diverses solutions « métier » se réclamant de l’intelligence artificielle (IA) ou en tout cas mettant en œuvre des technologies numériques avancées. Des éditeurs de logiciels, des automaticiens ou des fournisseurs d’instruments de mesure développent des outils spécialisés consacrés à un aspect particulier de la gestion du réseau, à l’instar de Calasys, Purecontrol, 1Spatial, Createch360, Qualisteo, Geomod by Coexya, Greencityzen (Hummbox), Leakmited, Birdz, Siemens (suite Siwa) ou Altereo (HpO).

Il existe également des plateformes plus généralistes, pouvant intégrer un choix de modules concernant chaque aspect du cycle de l’eau, comme Aquadvanced de Suez, e-Water Efficiency d’Aquassay, Hubgrade de Veolia ou Xylem Vue. Face à cette profusion, par où l’exploitant doit-il commencer ? Et, surtout, à quelles conditions l’IA et les autres techniques avancées d’analyse des données pourra-t‑elle vraiment apporter un « plus » à sa pratique ? Suffit-il d’acquérir ces outils pour en tirer parti ? Quels sont les profils des utilisateurs de ces solutions ?

QUELLES DONNÉES ?

En termes de numérisation des installations, plus aucun exploitant de réseaux d’eau potable ne part de zéro. « Les exploitants disposent a minima d’une supervision, d’un SIG1 (pas toujours très riche), souvent d’un modèle hydraulique (laissé par un bureau d’études après une mission), d’une plateforme de récupération des données clients avec un logiciel de facturation… D’autres, plus “avancés”, peuvent également utiliser un logiciel de GMAO2, par exemple », énumère Victor Philippon, responsable des solutions numériques pour les réseaux d’eau et d’assainissement chez Xylem.

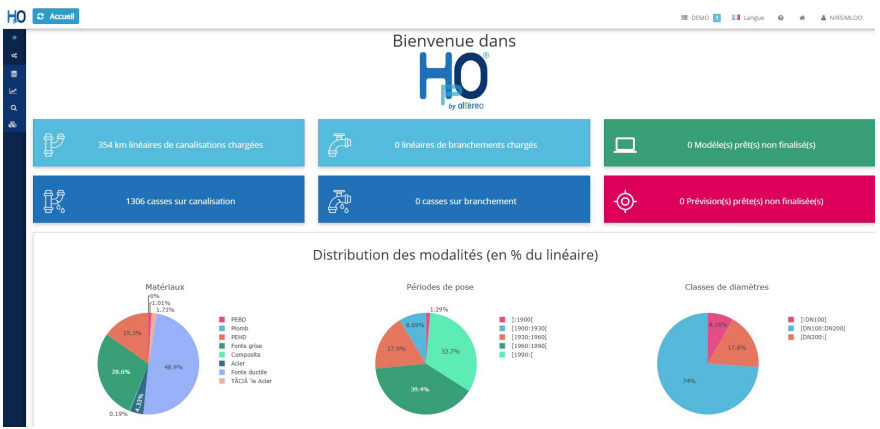

Bref, les données internes ne manquent pas dans les services d’eau, et il faut y ajouter des données externes, provenant par exemple de laboratoires d’analyse ou de services de météorologie. Mais ces données sont-elles toutes fiables, pertinentes, disponibles ? « L'intelligence artificielle est un outil numérique parmi d’autres. S’il n’existe pas de bases de données exploitables initialement, ces technologies n’apporteront rien. Aujourd’hui, les capacités d’analyse sont très largement suffisantes. Le facteur limitant est la quantité et la qualité des données utilisables : nous ne pouvons pas toujours “nourrir” nos outils. Le véritable enjeu pour changer les pratiques dans le monde de l’eau est donc de collecter et structurer les données », constate Kevin Nirsimloo, directeur du développement-associé chez Altereo un cabinet de conseil et éditeur de logiciels et membre du conseil d’administration de l’Astee.

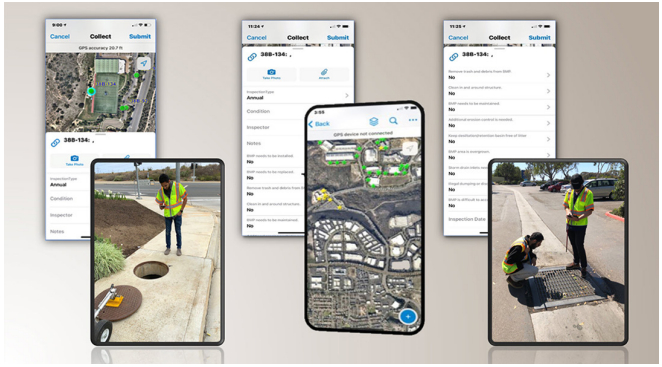

Il s’agit non seulement de valider les données remontant des différents capteurs, compteurs, automates et appareils du réseau, mais d’utiliser et formater d’autres informations aujourd’hui négligées. Kevin Nirsimloo prend l’exemple d’un agent de terrain réparant un branchement: « Il ne suffit pas de signaler “j’ai réparé tel branchement fuyard à tel endroit”. Il faut indiquer quelle pièce a failli, le type de défaillance (casse franche, fissure, trou…), l’importance de la fuite, etc. Si on n’enregistre pas ces informations, on ne peut pas relier ce qui se passe au niveau des casses, interventions, réparations avec les relevés de comptage. Des questions que se posent les exploitants restent donc sans réponse faute de données assez complète et précises. L’idée générale est donc de capter aujourd’hui des données qui pourront servir demain pour ouvrir de nouveaux champs d’analyse ». « Il faut bien distinguer la constitution du référentiel de données de sa mise en œuvre pour des applications “métier”. En France, on voit souvent cela comme un seul et même projet alors que mieux vaut décorréler les deux.

Toute la phase amont évaluer les données, les qualifier et construire un référentiel garanti permettra ensuite l’analyse, y compris à l’aide d’IA. Lorsque nous entamons un projet de migration, nous constatons souvent que la qualité des données - précision, raccordement, doublons potentiels, manques… n’a pas été maintenue », constate de son côté Yann Le Yhuelic, directeur commercial de 1Spatial. C’est précisément l’objet de l’outil 1Intergrate de la société, destiné à l’analyse, au traitement et à la gouvernance des données géospatiales, autrement dit des données issues des SIG. « Nous proposons ou utilisons 1Integrate lors de la phase initiale d’un projet de mise en place de solution “métier”.

C’est un moteur de règles qui permet d’évaluer la qualité des données, de valider leur formalisme et leur modélisation avant usage, de créer, le cas échéant, des données manquantes par un mécanisme d’inférence, ou de migrer des données d’un modèle ou d’un référentiel vers un autre », explique Yann Le Yhuelic. A titre d’exemple, il cite le déploiement du logiciel auprès du NUAR4 , organisme britannique qui administre l’ensemble des réseaux souterrains, à l’instar de l’Ineris en France. « Pour répondre à l’enjeu des DT-DICT6, l’UNAR (National Underground Asset Register) a mis en place un portail destiné à tous les gestionnaires de réseau, qui doivent communiquer leurs données. Notre outil 1Integrate vérifie que toutes ces données respectent bien une charte de qualité avant de les référencer », explique-t‑il.

En France,

des clients comme Saur, Suez, Sydeo

ou Carcassonne Agglo utilisent, ou ont

utilisé, des solutions 1Spatial pour intégrer leurs données dans leur référentiel

et les exploiter.

La société ESRI s’est également positionné sur le marché des outils utilisant les données géographiques avec la suite

GeoAI qui applique des modèles d’IA sur

le vaste champ des données géographiques. «En matière de gestion de l’eau

et des réseaux, la GeoAI permet de mieux

cartographier l’environnement, l’intégration de la dimension géographique

améliorant significativement la qualité

de détection anticipée des fuites sur les

réseaux d’eau potable. La GeoAI peut également permettre d’anticiper les vulnérabilités des infrastructures d’adduction

d’eau en couplant les données des réseaux,

données climatiques, d’urbanisme et les

projections démographiques », explique

Régis Becquet, responsable Marchés

Eau Propreté Environnement chez

ESRI France.

« Pour répondre aux enjeux croissants liés à la qualité de l’eau potable, nous avons développé les solutions Waterwatch et Buildspot, qui combinent imagerie satellitaire et IA. En complément des campagnes de prélèvements in situ menées dans le cadre des réseaux de suivi, l’objectif de Waterwatch est d’affiner la compréhension des dynamiques écologiques et hydrosédimentaires des milieux aquatiques, en croisant les données issues de la télédétection, des observations de terrain et d’autres sources environnementales. Dédiée à la surveillance satellitaire des périmètres de protection et des aires d’alimentation de captage (AAC), Buildspot permet de détecter rapidement les activités non déclarées via des alertes instantanées, facilitant ainsi l’anticipation des risques et l’optimisation des interventions sur le terrain », décrit Romane Schnell, ingénieure commerciale chez Pixstart.

« L'interopérabilité et la normalisation des données sont au cœur du SIE français, via le SANDRE (Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau) de l’Office français de la biodiversité (OFB), développé par l’OiEau. Ce modèle appliqué à la qualité et la quantité des ressources en eau a fait ses preuves. Il garantit la fiabilité des échanges entre acteurs, ce qui pourrait être aisément étendu à des données de gestion technique », indique David Niezgoda, architecte SI et data, à l’Office international de l’eau (OiEau).

Pour Pierre Castillo, directeur Digital métiers et Innovation Eau, Environnement & Transition énergétique chez Egis, qui propose des services aux collectivités dans le secteur du digital et de la donnée, « la définition du besoin peut paraître anecdotique et simple, mais il s’agit du principal enjeu qui conditionne la réussite d’un projet. La maîtrise technique de la donnée et sa gouvernance sont un préalable nécessaire et spécifique à chaque cas d’usage ». La société a également développé la suite logicielle Aquaviz qui permet d’allier le savoir-faire d’une société d’ingénierie en étude amont (planification des investissements via des schémas directeurs) à la maîtrise des enjeux de l’exploitation et de la gestion patrimoniale pour le secteur de l’eau.

SUPPRIMER LES « SILOS »

La qualité intrinsèque des données n’est qu’un aspect du problème. Un système de production et distribution d’eau potable est souvent découpé en plusieurs départements comptage/facturation, opération du réseau, recherche de fuites, maintenance, usine de potabilisation, gestion patrimoniale… générant et exploitant chacun un corpus de données. Or c’est en mettant ces différents corpus en regard que des outils comme l’IA peuvent produire des informations nouvelles.

« Aujourd'hui, le comptage/ facturation relève d’un service en soi, on n’utilise pas ses données pour chercher des fuites sur le réseau. De même, on sépare réparation des fuites et grands travaux de renouvellement. Or tout est lié et la donnée est au centre de tout ça », résume Kevin Nirsimloo (Altereo). « Classiquement, les outils numériques sont gérés par des départements différents. Le responsable de l’automatisme utilise la supervision, le responsable du patrimoine a un SIG, la cellule technique un modèle hydraulique, le département clientèle s’occupe de la relève les compteurs… Ils ne partagent pas au quotidien.

Lorsque nous rencontrons un client, nous rassemblons ces différents acteurs et il apparaît vite qu’on peut produire de la valeur en croisant les données de différents services », confirme Victor Philippon (Xylem). L’idéal serait donc de construire une base unique rassemblant toutes les données des différents services, dans un format commun. « Tous les exploitants disposent d’un capital de données de diverses natures, y compris historiques, qui ne sont pas forcément mises en regard. Ils peuvent par exemple utiliser des outils pour planifier le renouvellement (gestion patrimoniale), simuler une intervention sur le réseau (avec un jumeau numérique), visualiser le temps de séjour dans les conduite, connaître l’état du réseau et les fuites (corrélateurs, capteurs acoustiques, compteurs, consommations historiques), suivre le niveaux dans les châteaux d’eau, optimiser le procédé production…

Toutes ces informations sont accessibles mais pas forcément regroupées sur une même plateforme. Or des outils numériques avancés pourraient analyser l’ensemble et en tirer des informations nouvelles, en faisant dialoguer des logiciels fonctionnant auparavant en silo. Regrouper et traiter toutes les données est donc une tâche essentielle… même si elle n’est pas spectaculaire. C’est l’objet du Smart Water Engine, le “premier étage” de notre plateforme Xylem Vue », insiste Yann Ezan, responsable de l’activité Analyse structurelle et évaluation des réseaux chez Xylem.

C’est précisément dans cette logique que s’inscrit la solution d’analyse de base de données d’Itron, qui croise les informations de consommation, les données patrimoniales et hydrauliques afin d’identifier les pertes apparentes souvent invisibles dans des approches cloisonnées et de fournir une liste priorisée d’actions correctives. « Notre solution permet ainsi aux collectivités de mieux valoriser leurs données internes, d’améliorer la justesse de la facturation et d’assurer un service plus fiable et performant à leurs administrés », précise Charles-Alexandre Concedieu, responsable commercial France chez Itron.

« Nous travaillons avec Yorkshire Water, une compagnie britannique très avancée dans le domaine numérique. Pour contrôler le rendement de son réseau de distribution, elle utilise des compteurs intelligents (de plusieurs marques), des data loggers acoustiques (de plusieurs marques) et des capteurs de pression (de plusieurs marques). Au total, ces appareils remontent leurs données vers une dizaine de logiciels différents, chacun envoyant ses propres alarmes en cas de dépassement. Que peut-on en faire ? Comment arbitrer, prioriser ? La plusvalue de notre plateforme a été d’intégrer toutes ces données et de proposer une seule interface utilisateur, puis d’ajouter de l’“intelligence” pour fournir une aide à la décision », indique Victor Philippon (Xylem) à titre d’exemple.

Dans le même ordre d’idées, Mélissa Parot, Product Manager Aquadvanced Réseaux d’Eau chez Suez, précise que « tous les outils “métier” d’Aquadvanced sont reliés à la même plateforme de gestion de données ». Elle cite l’exemple d’une collectivité du Sud de la France, qui a déployé la télérelève des compteurs des consommateurs, puis branché des outils de sectorisation dédiés à la recherche des pertes sur le réseau. « Le réseau en tant que tel et le smart metering font l’objet de deux lignes de solutions distinctes. La possibilité de les faire fonctionner ensemble à partir d’une base de données commune a cependant apporté un plus. Cette collectivité a immédiatement pu voir un écart énorme, qu’elle soupçonnait sans pouvoir le démontrer, entre les données du réseau et les relevés des compteurs. Elle a naturellement commencé par chercher des fuites, mais il s’agissait d’une fraude. Le camping qui utilisait de l’eau depuis des années sans en être autorisé, a dû couper son branchement pirate et remettre en service l’officiel… qui n’était pas dans le même secteur du réseau. Cela s’est vu tout de suite», révèle-t‑elle.

LA DONNÉE : UN NOUVEAU MÉTIER ?

Bénéficier des apports de l’analyse avancée des données implique donc, en premier lieu, de s’assurer de leur qualité et de les regrouper en une base unique. Mais cela ne suffit pas : une base de données, cela se maintient, ce qui demande du temps et de la compétence. D’où l’émergence, au moins dans les collectivités importantes les autres peuvent externaliser cette tâche, d’un nouveau métier : le gestionnaire de données. « La gestion de la donnée représente un nouveau champ de compétence, un nouveau service au sein d’un système de production et distribution d’eau potable. Il faut connaître et appliquer une méthodologie pour que toutes les données existantes s’écoulent jusqu’au même endroit, au bon format, et soient exploitables. Il s’agit de penser, structurer, conserver, faire vivre et améliorer la donnée en tant que telle, et non plus la considérer comme un sous-produit des activités opérationnelles. Si l’on réussit ça, les possibilités sont colossales », explique Kevin Nirsimloo (Altereo). La société vient ainsi d’achever une mission auprès de la régie Eau du Grand Lyon.

« Ils engrangent beaucoup de données, depuis longtemps, ce qui représente une immense richesse à exploiter pour améliorer les pratiques. Ils disposent même d’un service dédié à la donnée, ce qui n’est évidemment pas à la portée de toutes les collectivités. Nous pouvons aider les plus petites collectivités à structurer la gestion de leurs données, même au-delà de notre spécialité “métier” (la gestion patrimoniale) car nous connaissons les potentiels d’analyse », affirme-t‑il. Au-delà de très grandes métropoles disposant déjà d’un service dédié à la gestion des données, à qui s’adressent les fournisseurs de solutions numériques ? « C'est variable. À Nice, où nous avons démarré un projet début 2025, notre référent est le directeur de l’hypervision. Dans d’autres collectivités plus petites, nous avons souvent affaire au responsable de l’automatisme/supervision ou au directeur des systèmes d’information », explique pour sa part Victor Philippon (Xylem).

Il reste donc encore du chemin à faire… « Pour avancer dans cette direction, l’OiEau se voit confier par des collectivités ou des industriels des missions d’appui au déploiement de solutions avancées, conjuguées à l’accompagnement de l’évolution des compétences et des métiers », précise David Niezgoda (OiEau). Que peut apporter l’IA et les autres techniques avancées d’analyse des données que les outils classiques (SCADA, SIG…) ne font pas ? La liste est sans fin, et il surgit constamment de nouvelles possibilités. Ce sont en général les exploitants qui soumettent leurs problèmes aux fournisseurs de solutions. « En majorité, nos outils ont été développés avec et pour les opérateurs de Suez. Chercheurs de fuites, responsables de la performance ou directeurs d’exploitation sont venus nous voir. Il est vite apparu que les outils utiles à Suez en tant qu’exploitant délégataire le sont tout autant pour les régies. Disposer d’outils numériques avancés leur permet d’être performants et de détecter les fuites potentielles avant qu’elles n’apparaissent », explique Mélissa Parot (Suez). Voici quelques exemples, parmi d’autres, de ce que peut apporter l’analyse des données.

D’IMMENSES POSSIBILITÉS

L’aide à la recherche de fuites, pour améliorer le rendement d’un réseau, est une demande fréquente, et les outils numériques ne manquent pas sur le marché. Kevin Nirsimloo (Altereo) cite par exemple la solution israélienne TaKaDu, développée et utilisée par Hagihon Company Ltd, la société des eaux de Jérusalem, et qui analyse les relevés des compteurs et les mesures de capteurs placés sur le réseau (débit, pression), ainsi que des données historiques, pour détecter des anomalies : fuites, ruptures ou défaillances d’équipements. « À plus petite échelle, des acteurs traditionnels sur ce marché commencent à intégrer des algorithmes d’IA à leurs appareils pour mieux traiter leurs données. Gutermann a ainsi développé un analyseur IA qui interprète les données de ses corrélateurs de bruits de fuites. Alcom Technologies a également intégré de l’IA pour mieux interpréter le son de son pré-localisateur Leak Tracker, appareil mobile qui détecte une fuite en moins de 3 s avec une acuité supérieure à 98% », précise-t‑il.

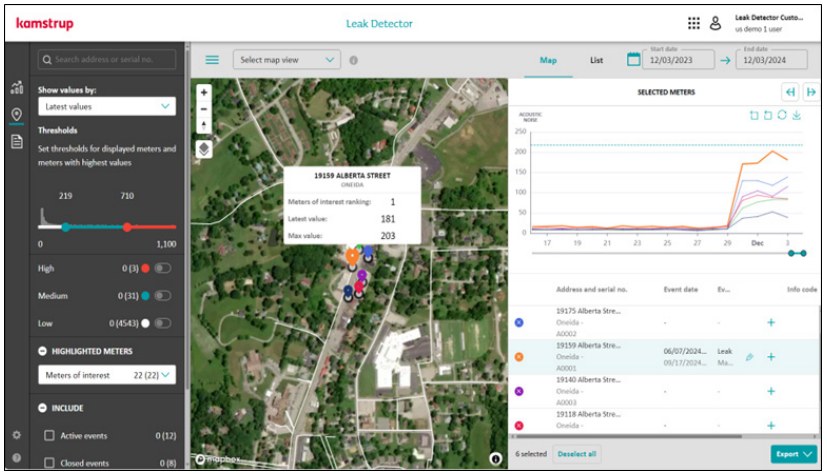

Kamstrup a développé la technologie de détection des fuites avant compteurs dans les réseaux d’eau potable7 ALD (Acoustic Leak Detection). Intégrée aux compteurs d’eau à ultrasons du fabricant, cette technologie utilise des algorithmes avancés pour analyser et corréler les données des compteurs installés sur un territoire et identifier les fuites par le traitement du signal ultrasonique. Les exploitants de réseaux d’eau peuvent ainsi localiser et réparer les fuites rapidement, contribuant ainsi à l’amélioration durable des rendements de réseaux.

« Notre solution est un exemple parfait de la manière dont l’IA et les technologies avancées peuvent faciliter la gestion des réseaux d’eau, en apportant des solutions concrètes et efficaces aux défis quotidiens des exploitants », indique PierreEmmanuel Louvet, Sales manager Water chez Kamstrup.

Chez Greencityzen, la détection de fuite dans les réseaux d’arrosage s’appuie sur une architecture basée sur des compteurs primaires (mesure des volumes en entrée de zone) et des compteurs secondaires (surveillance des sous-secteurs ou les équipements) installés à des endroits stratégiques du réseau. Les données de consommation sont transmises régulièrement vers une plateforme centralisée via des capteurs connectés (LoRaWAN, NB-IoT…). Une IA analyse ces flux pour détecter des fuites dans le réseau primaire ou secondaire. « En intégrant aussi des modèles prédictifs basés sur les comportements passés, les usages météo-dépendants et les typologies d’arrosage pour éviter les faux positifs, l’IA identifie les dérives progressives ou soudaines, alerte en cas d’anomalie et hiérarchise les suspicions selon leur gravité. Cette approche permet une surveillance fine, non intrusive, avec des temps de détection réduits et une gestion optimisée de l’eau, en particulier dans les zones à fort enjeu environnemental ou soumis à des restrictions », explique Francois Hamon, directeur Stratégie & Innovation Eau chez Greencityzen by Simpliciti.

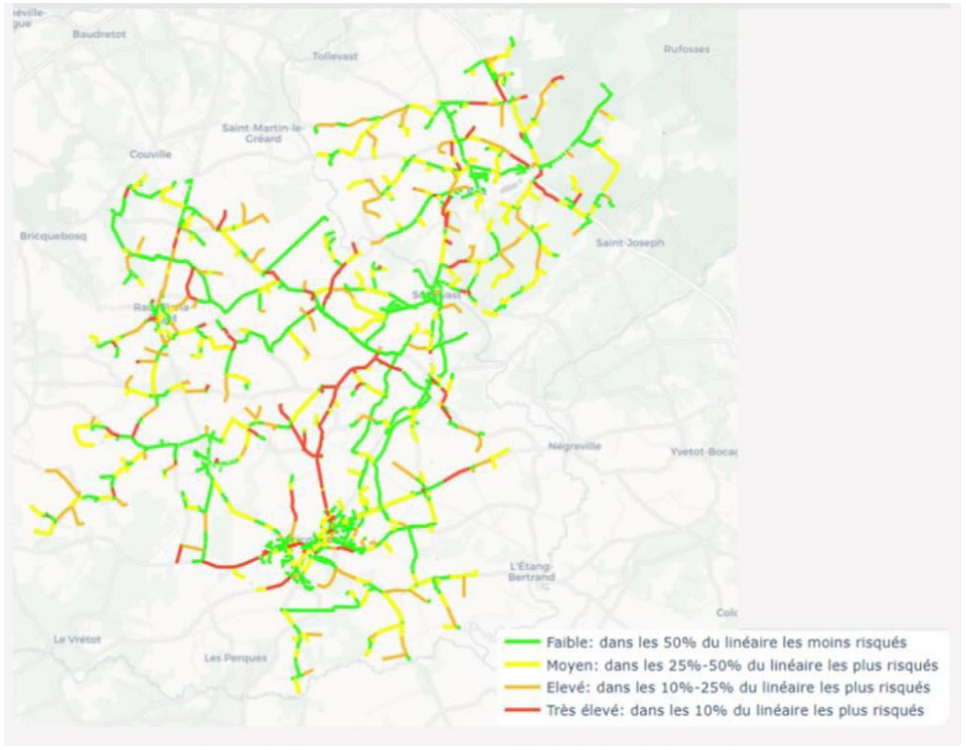

On peut encore citer Saur et son outil Leakfinder intégré à Rezo+. Via des techniques d’apprentissage automatique (machine learning), les équipes de DataScience du groupe ont créé un modèle qui détermine automatiquement l’importance de chacun des paramètres (mouvements du sol, vibrations liées au trafic routier, type de sol, présence de nappes affleurantes) pour la survenance, ou non, d’une fuite. Ensuite, le modèle attribue, à chaque canalisation, un risque de fuites basés sur la combinaison unique de chacun de ces facteurs. Les utilisateurs peuvent alors optimiser le remplacement des canalisations selon le taux annuel de renouvellement à atteindre. Quant à Qualisteo, la société s’oriente de plus en plus vers une gestion de la performance énergétique des usines d’eau à travers l’IA.

Des projets sont en cours en France, à l’étranger et un pilote est en développement dans le sud de la France. « L'objectif est de maîtriser la performance énergétique en corrélant les données de consommations au données process, ce qui permet d’être alerté en cas de dérive de performance d’un process ou en cas d’anomalie sur un équipement. Il s’agit aussi d’intégrer une dimension énergétique au sein de la performance du process en général. Jusqu’à présent, la consommation énergétique est suivie plus ou moins bien, mais n’est pas une composante intégrée dans l’automatisme des usines», précise Sébastien Papin, directeur Business Unit Environnement chez Qualisteo.

« Un responsable du rendement croule en général sous les données : il passe des journées à compiler-croiser des tableaux Excel. Nous avons développé un outil, à base d’apprentissage machine, capable en un clic de détecter même de très petites anomalies de débit par rapport à un historique. Le gain de temps se traduit par une diminution des pertes d’eau puisque l’intervention sur les fuites est plus précoce. L’outil aide aussi à prioriser les interventions pour agir d’abord sur les fuites les plus importantes. C’est un module Aquadvanced très utilisé », affirme de son côté Mélissa Parot (Suez).

Certaines collectivités souhaitent pouvoir suivre la qualité de l’eau dans leurs réseaux, au-delà des résultats réguliers des analyses réglementaires. Un module d’Aquadvanced a été développé pour cela. « La demande vient souvent de collectivités ayant déjà eu des problèmes, non pas de conformité sanitaire, mais de goût ou de couleur, par exemple. Elles ont équipé leurs réseaux de capteurs dont les données de même que les résultats d’analyses réglementaires et les données du SIG remontent dans notre outil qui affiche un résultat cartographique et tabulaire de la qualité eau dans réseau. L’affichage se fait toutes les 6 heures pour suivre les tendances, un fonctionnement en temps réel épuiserait les piles des capteurs. Des outils de corrélation, utilisant également les données de fonctionnement du réseau, permettent de comprendre l’origine d’une variation de qualité : la vidange de tel ou tel réservoir, par exemple. Le Cirsee8 a même développé des algorithmes capables de déduire plusieurs types d’évènement de la simple covariation de données des capteurs (pH, chlore, turbidité, conductivité…) », détaille Mélissa Parot (Suez).

GESTION PATRIMONIALE : RÉSOUDRE LE CASSE-TÊTE

Pour la gestion plus générale du réseau, 1Spatial propose le logiciel «métier» 1Water, un outil d’exploitation des réseaux sur une base spatialisée. «Il s’installe en “sur-couche” sur ArcGIS, le SIG d’ESRI. Il répond aux demandes de différents utilisateurs aux buts différents : recherche de fuite, organisation et sécurité des interventions, rapports d’activité, communication avec les abonnés, gestion patrimoniale, optimisation des procédés… », précise Yann Le Yhuelic.

La plateforme Xylem Vue peut pour sa part intégrer un «jumeau numérique» du réseau, comme en a installé, par exemple, la ville de Florence (Italie). « C'est un modèle qui indique en temps réel tout ce qui se passe dans les canalisations (pression, vitesse, temps de séjour de l’eau…), y compris là où il n’y a pas de capteur, à la différence d’une simple supervision », explique Victor Philippon.

C’est une réalité bien connue: les quelque 900000 kilomètres de réseau d’eau potable installés en France vieillissent certaines canalisations ont parfois un siècle. Les collectivités se trouvent donc devant un mur d’investissement, et le rythme de renouvellement reste insuffisant si l’on s’en tient à un simple calcul global. Les budgets étant limités, il faut donc mieux investir, c’est-à‑dire prioriser le renouvellement des sections les plus critiques. Le responsable du patrimoine doit faire des choix en fonction de données disparates : nature et âge des canalisations, positionnement géographique, historique des casses et interventions, évolution urbaine, données de fonctionnement du réseau, éventuellement résultat de diagnostic, etc.

Sans compter les contraintes extérieures comme le calendrier des travaux de voirie… L’analyse avancée des données est particulièrement utile pour résoudre ce genre de casse-tête. Altereo a pour cela développé sa solution HPO. « L'outil exploite des données descriptives du réseau qu’on trouve dans le SIG, l’historique de fuites, etc. pour faire de l’apprentissage machine. A partir de là, les modèles peuvent calculer le risque de casse ou de fuite sur une section, et en tirer des programmes de renouvellement efficients. Pour commencer, HpO permet de remettre en question le fameux taux de 1% de renouvellement. Il est propre à chaque réseau et se calcule rationnellement pour établir un plan d’investissement avec une sérénité sur le long-terme.

Nous pouvons aussi proposer des outils d’arbitrage d’opportunités, parce qu’en réalité, la plupart des travaux de renouvellement sont “subis”. C’est le service de la voirie, qui signale qu’une rue va être ouverte et qu’il faut en profiter pour changer les canalisations. L’outil d’arbitrage peut dire “oui” ou “non” selon la pertinence du remplacement: cela évite de consommer inutilement du budget en renouvelant des canalisations en bon état », explique Kevin Nirsimloo. La démarche n’est pas réservée aux grandes collectivités.

« Nous accompagnons même des syndicats ruraux. Le Contrat Rivière Woigot, un syndicat intercommunal de Meurthe-et-Moselle, exploite un petit réseau de 120 km. Il s’est pourtant lancé dans l’exploitation numérique de son historique de casses pour optimiser les renouvellements de canalisations. Nous travaillons aussi avec le Syndicat mixte de l’eau de la Région d’Issoire (Puy-de-Dôme), sans compter des villes moyennes comme Limoges, Le Havre ou Tours », énumère Kevin Nirsimloo. Geotech (groupe Parera) propose également, avec sa solution intégrée ViSit Anywhere, une approche globale de gestion patrimoniale destinée aux gestionnaires de réseaux d’eau potable.

« En 2024, la Régie de l’eau de l’Eurométropole de Metz a mis en œuvre les outils d’analyse patrimoniale de notre plateforme pour construire un plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur trois ans, visant le renouvellement ciblé d’environ 1 km de réseau par an. Grâce à l’exploitation des biefs SIG, couplée à la programmation des travaux de voirie de la Métropole, l’algorithme a permis de calculer un indice de renouvellement pondéré selon des critères ajustables (ancienneté, fréquence de fuites, nature des matériaux, environnement urbain…). Cette analyse a été rendue possible par l’enrichissement progressif de la base de données notamment via les outils de GMAO et les retours d’interventions terrain », décrit Julien Brouard, directeur de Geotech.

DE FORTS INVESTISSEMENT POUR LES PROJETS DIGITAUX

« Nous avons développé et nous proposons désormais un outil de gestion patrimoniale, qui donne un planning pluriannuel de remplacement des canalisations à partir des données réseaux ou historiques. Cette solution prend aussi en compte les travaux de voirie planifiés pour indiquer s’il faut, ou non, en profiter pour remplacer les canalisations », explique de son côté Mélissa Parot, pour Suez. De même, un module de Xylem Vue est dédié à la gestion patrimoniale.

« La ville de Milan l’utilise pour prioriser ses chantiers de renouvellement en fonction d’analyses multicritères », révèle Victor Philippon. Dans un esprit d’intérêt général, l’OiEau développe des bases de connaissance sur des données9 variées, fiables et vérifiées, en accès libre et gratuit. « Je citerais en exemple l’agent conversationnel développé tout récemment par l’OiEau, avec le soutien financier de l’OFB, qui vient nourrir l’efficacité décisionnelle et opérationnelle, en matière d’eau et de biodiversité », indique David Niezgoda (OiEau).

« Les projets digitaux nécessitent de forts investissement financiers et humains pour réussir. Pour beaucoup de collectivités, ces sujets apparaissent compliqués, avec de nombreux acteurs, et leur planification est incertaine. La mise en place d’une véritable feuille de route, structurée autour de la disponibilité de la donnée, de la priorisation des cas d’usage en fonction de leur valeur pour le service d’eau et d’assainissement est primordiale. L’adoption d’outils au sein d’une collectivité, a fortiori s’ils intègrent de l’IA, nécessite la participation des équipes opérationnelles au démarrage du projet et un accompagnement constant au changement », explique Pierre Castillo (Egis). Au total, les techniques numériques avancées peuvent donc apporter beaucoup à un exploitant de réseau d’eau potable, mais investir dans ces outils n’aurait guère de sens sans prendre auparavant les dispositions nécessaires pour assurer la qualité, la disponibilité et l’actualisation des données.