Prélocalisation, corrélation, écoute acoustique, gaz traceur... Les techniques et appareils aujourd'hui disponibles pour détecter les fuites sur les réseaux d'eau potable sont très nombreux et de plus en plus performants. Formation et expérience sont plus que jamais nécessaires pour en tirer pleinement parti.

Chaque année, plus d’un milliard de mètres cubes fuient encore du réseau d’eau potable français dont le rendement moyen plafonne à 75 %. Réduire ces fuites constitue donc un enjeu majeur autant qu'une obligation légale. La gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable impose en effet aujourd’hui aux collectivités la mise en place de plans d’action en cas de rendement insuffisant. Une obligation qui doit être prise très au sérieux car des pénalités financières peuvent leur être appliquées. L’objectif fixé par le législateur étant d’atteindre un rendement d’environ 85 %.

Tout un travail en amont

Mais dénicher une fuite dans un réseau peut

s'apparenter à trouver une aiguille dans une botte de foin. Pour y parvenir, la première étape consiste avant tout à bien connaître son réseau, ce qui n’est pas toujours le cas, notamment sur ceux de grande taille.

Dans un premier temps, une démarche de sectorisation aboutira à identifier les zones fuyardes du réseau, en mesurant, sur le long terme, les volumes entrant et sortant de chaque secteur. C’est en particulier le suivi des débits nocturnes qui permet de repérer les secteurs qui fuient, la consommation des usagers étant très faible la nuit.

Pour chaque secteur défini, le diagnostic se base principalement sur des mesures de niveaux et de débits par le biais de compteurs autonomes et communicants, de débitmètres ou de dataloggers placés en des points stratégiques du réseau. Des mesures de pression sont également mises en œuvre de plus en plus fréquemment. Les outils qui permettent d’instrumenter le réseau pour mener à bien ces démarches se sont considérablement développés.

Les débitmètres à insertion proposés par exemple par Hydreka avec HydrINS, Tecfluid avec Flomat ou Flow Lab Technologies avec le FLT01 et les débitmètres à ultrasons tels que le débitmètre portable UF 801-P d’Ultraflux, Prosonic Flow d’Endress+Hauser, Optisonic de Krohne ou ChronoFlo d’Hydreka, permettent d’identifier les différences de débits entre plusieurs points et donc les zones de fuites.

Flexim propose, en plus de son débitmètre non-intrusif par ultrasons portable pour le domaine de l’eau Fluxus F401, des solutions fixes et adaptées pour la surveillance en permanence et en temps réel des réseaux d’eau potable grâce à sa gamme dédiée au domaine de l’eau, le Fluxus F501IP.

Le XStream de Primayer permet de surveiller et de communiquer en temps réel par GPRS les variations de débit et de pression. « Grâce à cet outil, une sectorisation complète menée par Veolia a permis de trouver rapidement les zones fuyardes dont une très grosse fuite sur antenne PVC de 4,8 m³/h », illustre Bruno Guigue, directeur commercial chez Primayer.

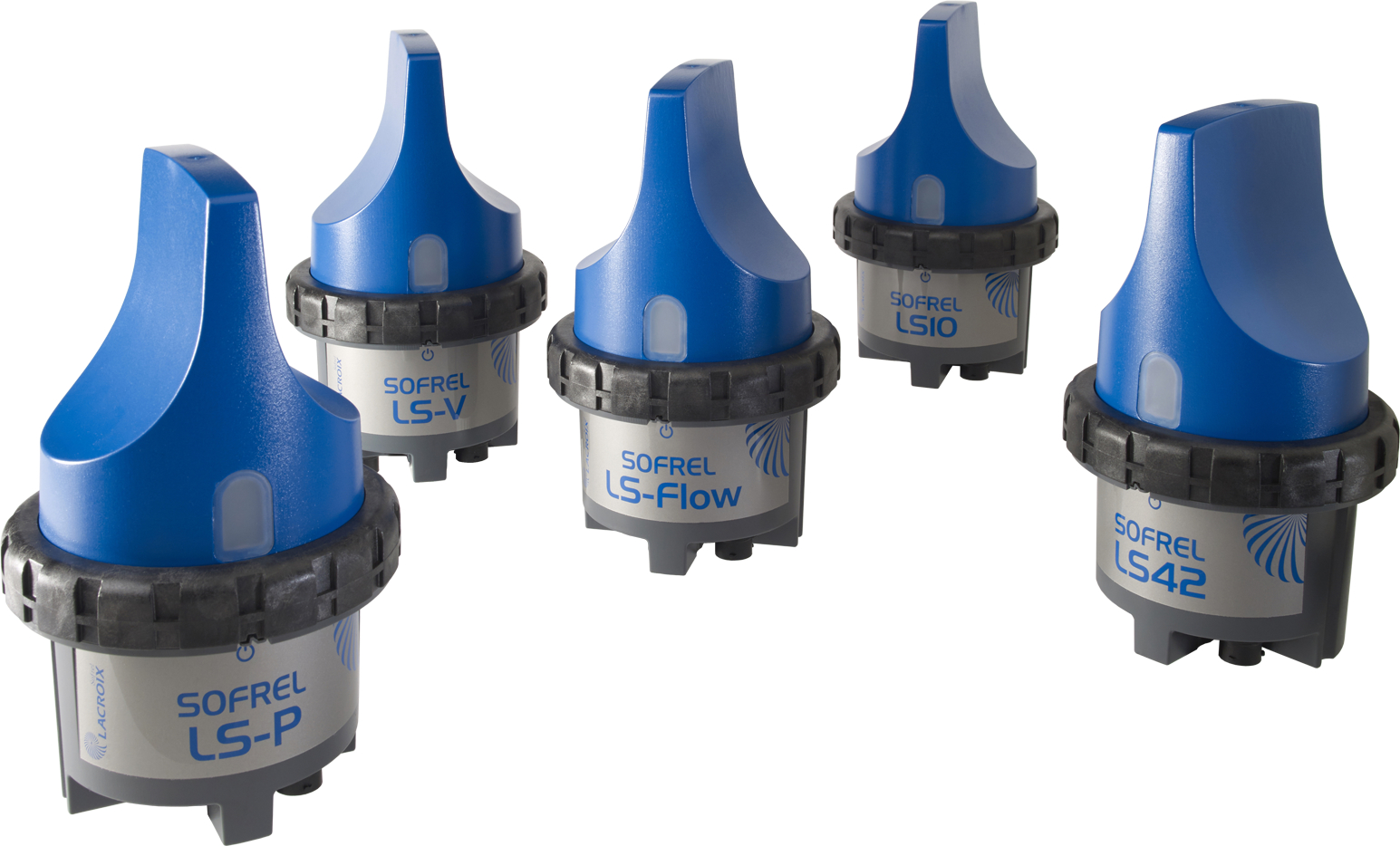

Quant aux data loggers développés par Lacroix Sofrel, Perax, Ijinus ou SebaKMT, ils enregistrent et transmettent automatiquement les données à distance par GSM/GPRS, ou par voie hertzienne, à un système d’information au sein duquel elles seront analysées puis archivées.

Une fois effectué ce travail de sectorisation, l’étape suivante consiste généralement à pré-localiser les fuites, généralement en recherchant le bruit permanent et caractéristique qu’elles génèrent (pré-localisation acoustique). Le principe est simple : plus le niveau sonore est élevé, plus l’on se rapproche, plus il est faible, plus l’on s’éloigne. Une technique notamment préconisée pour les zones urbaines maillées avec une importante densité de branchements. Objectif : délimiter plus précisément les points de fuite. Un pré-localisateur acoustique peut capter les bruits émis à une distance variant de quelques dizaines à quelques centaines de mètres.

Dans la pratique, cette surveillance acoustique du réseau utilise des “loggers” ou enregistreurs de bruit souvent posés sur les vannes. Et sur ce créneau, l’offre est également variée. Sewerin propose par exemple une gamme de pré-localisateurs fixes (loggers SePem 200, 01 GSM…) et mobiles (ex : logger SePem 100) et un logiciel offrant le choix entre visualisation tableau ou cartographique.

Chez Gutermann, les loggers Zonescan820 avec fonction corrélateur, peuvent être utilisés en mode pose et dépose, drive by, en poste fixe par transmission radio ou encore intégrés dans des réseaux radio.

Pour identifier les zones de bruits synonymes de fuites, Hydreka propose le pré-localisateur Permalog + utilisable en relevé local à pied, en “drive by”, en poste fixe par GSM ou bien encore par relevé radio VHF longue portée.

Chez Von Roll, deux produits sont proposés : le pré-localisateur radio Ortomat (en utilisation fixe ou mobile), et l’Ortomat MT, un pré-localisateur fixe GSM.

Le Sebalog N-3, système de pré-localisation acoustique de SebaKMT, offre les différents modes opérationnels, mobiles ou fixes. Il mesure les niveaux de bruit et fréquences et transmet une valeur de synthèse appelée ESA, rendant plus visible la probabilité d’une fuite. Enfin, selon le mode de fonctionnement choisi, il permettra à l’exploitant d’effectuer une corrélation acoustique à distance.

SEBAKMT propose également le système EAR, développé en partenariat avec Sainte Lizaigne. Il s’agit d’un concept de robinet de branchement avec

hydrophone intégré, adapté à la surveillance des réseaux plastique ou des feeders. L'intérêt majeur du système est l'augmentation significative des portées d’écoute sur les réseaux plastique qui va bien au-delà des prélocalisateurs classiques. Le système EAR, qui fait l'objet d'un brevet européen, offre à l'exploitant la fonction surveillance de zones et permet aussi, selon la configuration choisie, de faire une corrélation acoustique, soit directement sur site, soit sur PC du bureau.

Resserrer l'étau autour de la fuite

Lorsqu'une fuite a ainsi été pré-localisée sur un tronçon, vient généralement ensuite l’étape de la corrélation acoustique. Objectif : localiser la fuite avec une plus grande précision. La technique consiste à positionner deux capteurs sur la conduite (accéléromètres, hydrophones). Lorsque le bruit de la fuite est identifié, il est alors possible de calculer sa position en fonction de divers paramètres : distance entre les deux capteurs, vitesse de propagation du bruit, décalage temporel d'enregistrement par les deux capteurs, etc. Et dans ce domaine aussi, l'offre est étoffée. Hydreka propose par exemple le corrélateur multi-capteurs synchronisés “SoundSens i” et le MicroCorr Touch à écran tactile pour détecter une fuite jusqu’à un mètre de précision. SEBAKMT présente également une offre diversifiée avec une gamme complète de corrélateurs acoustiques, embarqués sur véhicule (Correlux P-250), multipoints (Sebalog Corr) et enfin le corrélateur universel Correlux C-3 qui réunit dans un seul et même appareil les fonctions de corrélation classique (capteurs piézo et hydrophones) mais aussi corrélation Offline ou écoute au sol. VonRoll Hydro propose quant à lui le Log 3000, un corrélateur temps réel permettant des mesures sur tous types de matériaux. Primayer n’est pas en reste avec le corrélateur radio Eureka3, des corrélateurs multiples “Enigma” avec 3 ou 8 enregis-

Sewerin

Treurs synchronisés, et un corrélateur haut de gamme sur PC (Eureka Digital). Chez Sewerin, le modèle phare est le SeCorr300, particulièrement préconisé en environnements difficiles : réseau plastique, faible puissance, etc. Aquascan TM2 de Gutermann permet, grâce à ses nouveaux algorithmes, de trouver les fuites sur des canalisations de gros diamètres, de grandes longueurs, ainsi que sur les matériaux plastiques.

Enfin, sur le système de localisation à distance ZoneScan.net de Gutermann, la fonction corrélation est directement intégrée, avec des loggers radio ZoneScan 820 qui remontent quotidiennement les données à un serveur accessible par internet. « En Allemagne, l’acquisition d’un millier de loggers par la ville d’Albstadt a fait grimper le rendement du réseau de 70 % à 90 % », illustre Luc Bade, Directeur commercial de Gutermann. « Et courant 2016, nous devrions commercialiser des hydrophones à poste fixe également intégrables dans ZoneScan.net ».

Pour confirmer l’emplacement précis de la fuite, l’ultime étape reste souvent l’écoute électro-acoustique amplifiée. Le concept général consiste à utiliser un capteur piézo-électrique qui va transformer le son émis par la fuite en signal électrique. Ce dernier est ensuite retransformé en signal audible dans un casque d’écoute, et visuel sur un écran portable. L’écoute se fait d’abord sur les points d’accès de la conduite (carrés de manœuvre des vannes, poteaux incendie, etc.). Objectif : détecter les niveaux sonores les plus importants. On affine ensuite la localisation de la fuite en travaillant en écoute directe sur le sol tous les 50 cm. Et ici encore, les constructeurs innovent. En 2015, Sewerin a par exemple lancé l’Aqua-Phon A200 : « il est doté de quatre types de micros dix fois plus sensibles que ceux de l’A100, et d’un système performant pour filtrer les bruits ambiants, très facile à utiliser sur écran tactile », explique Thierry Hoffmann, gérant de Sewerin France. Fin 2015, Von Roll a aussi mis sur le marché son TerraLog, utilisable sur tous types de matériaux et en particulier sur plastique quand la corrélation peut être plus délicate. Chez Hydreka, l’écoute au sol est proposée à l’aide du DF Junior et de la gamme Xmic (Lmic, Tmic…) qui permettraient de détecter une fuite jusqu’à cinq centimètres de précision. Enfin, le détecteur électro-acoustique SebaKMT Hydrolux HL 5000.

met en œuvre la technologie DSA (Analyse par Double Segment) pour discriminer au mieux à l’affichage les bruits parasites de celui de la fuite.

La solution gazeuse

Mais, si malgré toutes ces étapes, la fuite reste introuvable ? Cela peut arriver sur des canalisations plastique dans lesquelles le bruit se propage mal, lorsque la pression est particulièrement faible, l’environnement vraiment trop bruyant, etc. Dans ces cas, il reste une dernière arme anti-fuite : le gaz traceur.

Il s'agit d'introduire un gaz plus léger que l'air dans le réseau, un peu comme si l’on transformait de l'eau plate en eau gazeuse.

Sebalog N-3 de SebaKMT est un système complet de surveillance permanente des réseaux. La combinaison d'une transmission à distance des données et d’un logiciel dédié permet aux utilisateurs de rechercher directement les fuites des endroits précis qui présentent une probabilité de fuite élevée.

Quel est le niveau de fuites acceptables sur un réseau d’eau potable ?

Perdre de l'eau potable sur le réseau a d’abord un coût financier, celui de la production et du traitement de l'eau potable perdue – essentiellement de l’énergie, des réactifs et des taxes.

Ce coût financier peut être majoré par une pénalité si le niveau de pertes dépasse un seuil réglementaire : c'est le cas en France avec les critères dits Grenelle 2.

Dans ce dernier cas, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) prévoit dans son article 161 que « Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau ». L’infographie publiée par FluksAqua à partir des données de l'Onema montre ainsi les enjeux du Grenelle II de l’environnement, département par département. On y découvre les disparités en termes d'efficacité des réseaux sur le territoire : alors que les départements les plus performants, comme le Morbihan, Paris ou les Pyrénées-Atlantiques, vont bien au-delà des critères du Grenelle 2, la Meuse, les Alpes-de-Haute-Provence et la Haute-Corse dépassent eux les 10 % de pertes.

La stricte application de Grenelle 2, sur la base des données transmises à l'Onema, permettrait ainsi d’économiser de l'ordre de 30 millions de m³.

FluksAqua est la première communauté d'entraide en ligne mondiale créée par et pour les exploitants de la distribution de l'eau et de l'assainissement. Ce site gratuit vous donne accès à une mine d’informations grâce à la contribution de municipalités, de leaders de l'industrie et d'autres membres de la communauté.

L’enjeu financier est donc modeste à l’échelle du pays – quelques millions d’euros d’économies ou de pénalités évitées chaque année à l’échelle de la France.

La vraie question pour les collectivités est celle-ci : doivent-elles pour autant limiter leur ambition au simple respect des seuils « Grenelle 2 » ? L'infographie ci-dessus quantifie ce qu’être ambitieux voudrait dire. Ça n’est pas viser le « zéro perte » mais simplement se hisser au niveau des meilleurs de sa catégorie. Par catégorie, on entend dans l’infographie ci-dessus, pour une collectivité donnée, les 100 collectivités ayant l'indice linéaire de consommation le plus proche. Ensuite, pour la catégorie de la collectivité, on calcule le niveau maximum d'indice linéaire de perte qu'il faudrait avoir pour figurer parmi les 5 meilleurs de la catégorie.

Cette méthodologie permet d’assigner à chaque service des objectifs réalistes tenant compte d'une part de ses caractéristiques (urbain, semi-urbain, rural) d'autre part de la faisabilité (d'autres collectivités comparables ont effectivement atteint ce seuil de performance). Les résultats montrent un potentiel de gain substantiel : environ 360 millions de m³ par an, sur la base des services ayant transmis leurs données à l'Onema. Cela représenterait des dizaines de millions d’euros d’économie par an.

Atteindre de tels niveaux d’économie implique-t-il un programme d’investissement lourd, du type de ceux préconisés en application de la loi de 2010, problématique en ces temps de disette budgétaire ? Pas nécessairement.

En effet, la réduction des pertes en eau, plus qu'un problème d’investissement, peut être vue d’abord et avant tout comme un problème de gestion opérationnelle, au quotidien, du réseau :

- • quel délai faut-il pour détecter une fuite ? Entre un délai de quelques heures et un délai d'un mois, c'est des milliers de m³ perdus faute de réactivité. Raccourcir ce délai passe par la mise en place de compteurs télé-gérés, soit des investissements légers.

- • une fois l'existence d’une fuite suspectée, comment la localise-t-on ? C'est là encore une question de savoir-faire pratique comme le montrent de nombreux exemples sur le forum d’entraide.

In fine, le rendement peut être vu comme un indicateur de performance dans la gestion d'un réseau. Se situer dans les meilleurs de sa catégorie – et s'y maintenir – est signe d'une gestion rigoureuse du réseau, dont les effets bénéfiques vont bien au-delà de la simple réduction des pertes en eau.

Olivier Le Marois, Président FluksAqua

La cartographie des pertes en eau par département est consultable à l'adresse : https://www.fluksaqua.com/fluks/qualite-service-eau/

Sous la pression de l'eau qui le transporte, ce gaz traceur va se dissoudre. Ainsi, s'il y a une fuite, il s'échappera de la conduite, puis remontera à la surface en traversant le sol. On le détecte alors en surface avec une sonde aspiratrice qui va mesurer sa concentration en continu. Les gaz les plus fréquemment utilisés sont généralement l'hélium pur ou l'hydrogène (mélange 5 % hydrogène – 95 % azote). Plusieurs fabricants proposent des outils permettant de simplifier la mise en œuvre, parfois délicate, de cette technique. C'est par exemple le cas de Primayer sur canalisations PVC ou PE avec son détecteur à hydrogène Prime-trace ou de MSA avec ses détecteurs multi-gaz ALTAIR 5X Bluetooth à pompe intégrée utilisé avec une canne de prélèvement, ou ALTAIR 4X accompagné d'une pompe externe. Von Roll propose lui le Gazena H2 : le constructeur met en avant son extrême sensibilité, avec une plage de mesure de 1 à 10 000 ppm. Enfin, le Variotec 460 Tracer-gas de Sewerin : « il permet de détecter des fuites très fines, de l'ordre du demi-litre en une heure », indique Thierry Hoffmann.

Au final, on l'aura compris, la solution unique adaptée à toutes les configurations n'existe pas et les matériels proposés sont assez techniques. D'où l'importance de ne pas négliger la qualité du conseil et de l'assistance proposés par le revendeur. Et de se former. Car la mise en œuvre de ces outils nécessite qualification et surtout expérience. Par ailleurs, la recherche de fuites doit se faire à un coût raisonnable pour le service de distribution comme pour l'usager et la collectivité.

C'est la raison pour laquelle certaines collectivités choisissent de se tourner vers des prestataires spécialisés tels que GIR, Geowest, S.E.T.E.C., Aqua Fuite, Anthalys, Von Roll Hydro, CFG Services, Heliotrace ou Ax'eau, capables de les assister dans une démarche de connaissance détaillée de leur patrimoine et de son fonctionnement puis de détection des fuites.

Un choix qui permet également de ne pas se cantonner sur telle ou telle technique pas forcément la plus adaptée au cas considéré et surtout de ne pas avoir à investir en matériel, personnel et formation. Mais quelle que soit la solution choisie, l'essentiel reste d'inscrire son action dans une démarche de long terme qui doit être réévaluée en permanence.