Le décret du 27 janvier 2012 crée une obligation de performance minimum pour inciter les collectivités à mettre en oeuvre une gestion patrimoniale de leurs réseaux d'eau. Les collectivités avaient jusqu'à fin 2014 pour établir un inventaire de leur patrimoine réseaux et définir un plan d'actions lorsque le rendement est inférieur à 85 % pour les collectivités urbaines et entre 65 et 80 % pour les collectivités rurales. Celles qui ne satisfont pas ces deux obligations verront doubler leur redevance pour prélèvement d'eau payée à l'agence de l'eau. L?atteinte des objectifs fixés passe nécessairement par une amélioration de la connaissance du réseau et de son fonctionnement.

Par

Le décret du 27 janvier 2012 crée une obligation de performance minimum pour inciter les collectivités à mettre en œuvre une gestion patrimoniale de leurs réseaux d’eau. Les collectivités avaient jusqu’à fin 2014 pour établir un inventaire de leur patrimoine réseaux et définir un plan d’actions lorsque le rendement est inférieur à 85 % pour les collectivités urbaines et entre 65 et 80 % pour les collectivités rurales. Celles qui ne satisfont pas ces deux obligations verront doubler leur redevance pour prélèvement d’eau payée à l'agence de l’eau. L’atteinte des objectifs fixés passe nécessairement par une amélioration de la connaissance du réseau et de son fonctionnement.

79,8 % : c’est le rendement moyen des réseaux d’eau potable en France tel qu'il a été évalué à la fin de l'année dernière par le SISPEA (Voir EIN n° 376). Le volume de pertes en eau (qui inclut la partie des branchements avant compteur) représente donc environ 20 % du volume introduit dans le réseau de distribution. L’étude indique par ailleurs que 10 % des services ont un rendement inférieur à 70 %, et 10 % un rendement supérieur à 91 %, en règle générale plutôt des services de grande taille.

L’amélioration du rendement des réseaux constitue donc un véritable enjeu pour les services d’eau potable, d’une part pour limiter la sollicitation et préserver les milieux aquatiques et d’autre part pour minimiser

Doc SISPEA 2012

Guide Onema Irstea Astee – Réduction des pertes d'eau des réseaux de distribution d'eau potable – novembre 2014

Les fuites dans les réseaux d’eau potable représentent 1 milliard de m³ d’eau par an. 20 % de l'eau traitée et mise en distribution est ainsi perdue.

agences ne ménagent pas leur peine : des subventions sont accordées pour la réalisation du descriptif détaillé même s'il est réalisé après la date limite du 31 décembre 2014 (de 50 à 70 %), pour la mise en place des équipements (jusqu’à 35 % pour les compteurs et 70 % pour la sectorisation, appareils de recherche de fuites,...) ainsi que pour les travaux visant l’atteinte du rendement minimal (de 10 % à 20 % selon la priorité).

Pour accompagner les collectivités dans cette démarche, un guide a également été réalisé par l'Onema et l'Irstea avec le concours de l’Astee. Il s'agit, avant toute chose, d’améliorer la connaissance pour réduire les pertes.

Améliorer la connaissance pour réduire les pertes

les charges de prélèvement et de potabilisation de volumes d’eau qui ne seront pas consommés.

Pour ceci, une bonne connaissance patrimoniale est incontournable. Il s’agit de définir une stratégie pertinente en matière d'amélioration puis de maintien de l’état du réseau. La loi exige d’ailleurs de tous les services un socle minimal de connaissances, matérialisé par un descriptif détaillé des réseaux dont les contours sont définis dans le décret du 27 janvier 2012 et l’arrêté du 2 décembre 2013. À défaut de respecter ces obligations, les autorités organisatrices des services d'eau et d’assainissement s’exposent à un doublement de la redevance pour l’usage d’alimentation en eau potable.

2015 sera sans aucun doute la première année au cours de laquelle les sanctions prévues seront mises en œuvre. Mais la menace ne semble pas effrayer outre mesure les collectivités. « Elles doivent faire face à bien d’autres enjeux à la fois plus concrets et à plus court terme », souligne Hervé Hubon, directeur de Géowest, prestataire de services spécialisés dans la recherche de fuites et le retraçage de réseaux. Pourtant, pour inciter les collectivités à atteindre ces performances, les

Les plans sont un élément essentiel de la connaissance du réseau. L’approche patrimoniale inclut donc un descriptif détaillé des réseaux qui passe nécessairement par l’établissement de plans, mis à jour et complétés périodiquement. La réglementation DT-DICT définit d’ailleurs des classes de précision indiquant le niveau de qualité de la connaissance de l’emplacement des réseaux : classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par l'exploitant est inférieure ou égale à 40 cm, classe B si l’incertitude maximale est comprise entre 0,40 cm et 1,5 mètre et classe C si l’incertitude maximale est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir de données de localisation. Mais la simple représentation physique d'un patrimoine, quand elle existe, ne suffit plus. Il faut aussi être en mesure de pouvoir analyser le fonctionnement du réseau et interagir avec tous ses composants. Les SIG et les applications métiers dédiées aux réseaux d'eau potable et développées par IRH Ingénieur Conseil, G2C informatique, Esri, Geotech ou 1Spatial permettent de répondre à ces exigences. Encore faut-il, pour en exploiter toutes les possibilités, disposer des données physiques permettant de représenter le réseau. Or, même si les indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable ont progressé ces dernières années, dans bien des services, on en est loin. Beaucoup de services sont encore

[Tableau : techniques de détection, localisation et traçage de canalisations]* http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/laideeollectivite.

Au-delà de la seule géolocalisation des réseaux, le SIG est aussi un véritable assistant à la détection des fuites et au renouvellement des réseaux. Illustration avec Elyx Aqua

Lors d'une campagne de recherches de fuites, plutôt que de positionner les prélocalisateurs au petit bonheur la chance, le SIG Elyx Aqua propose des fonctionnalités véritablement cartographiques d’assistance à l'implantation. Les appareils d’écoute utilisés sont positionnés sur des vannes qui peuvent les accueillir. Au moment de la pose de ces appareils, les vannes éligibles sont signalées sur la carte afin de diriger l'implantation de ces capteurs.

Cette fonctionnalité permet d’optimiser la couverture d’écoute en assistant l’opérateur lors de la pose des capteurs acoustiques et en tenant compte des caractéristiques de chaque appareil et du réseau.

Suite à la pose du capteur, la couverture est automatiquement calculée puis affichée à l’écran.

L'opérateur a ensuite la possibilité de poser d'autres capteurs et de pouvoir optimiser l'emplacement grâce à la visualisation des superpositions de couvertures.

Confrontés à de nombreuses incertitudes concernant les cheminements de leurs réseaux et doivent ausculter leur sous-sol pour les cartographier. D’où le succès rencontré par les prestataires spécialisés ainsi que par les équipements permettant de détecter les canalisations et cartographier en détail les réseaux. « La réglementation a sans conteste dopé le marché même si la demande tend aujourd’hui à se stabiliser, analyse Hervé Hubon chez Geowest. Les donneurs d’ordres se répartissent assez classiquement entre ceux qui suivent, voire anticipent, la réglementation et ceux, plus attentistes, qui attendent la programmation de travaux pour entamer un retraçage. Mais en dehors des réseaux considérés comme sensibles, les démarches de retraçage spontanées ou systématiques restent rares ».

Les équipements proposés par les fabricants reposent sur plusieurs techniques de détection différentes. La détection électromagnétique permet de déterminer depuis la surface une succession de points (x, y) avec la profondeur (z) représentant le tracé du réseau souterrain recherché. Elle repose sur un champ électromagnétique capté et véhiculé par une canalisation métallique (méthode passive) ou sur un signal électromagnétique émis par un générateur externe ou par une sonde introduite dans une canalisation reliée à un générateur (méthode active). L’UtiliTrac de Sewerin, le RD 2000 ou 8000 de Radiodétection, les Leica Digicat i-Series de Leica Geosystems, le C-Scope MXL de TD Williamson, vLocPro2 de Vivax-Metrotech ou encore le Dynatel 2550 de 3M commercialisé par VonRoll Hydro, reposent sur ce mode de détection.

Pour détecter et tracer les conduites non métalliques, il est possible de recourir à la technique acoustique. Elle repose sur l'insertion de...

L’injection dans le fluide ou sur la canalisation elle-même d’un signal acoustique. Un récepteur détecte les vibrations à la surface du sol. Sa précision est de ± 20 cm en planimétrie. Le RD 7000 ou Flexitrace® de Radiodétection, le Midi-Cobra de TD Williamson reposent sur ce principe.

Les géoradars permettent quant à eux de cartographier les réseaux quel que soit le matériau dont ils sont constitués : PE, fonte, acier, etc. Ils fonctionnent en émettant des ondes qui se propagent dans le sol avant d’être réfléchies en fonction de la présence d’objets enterrés. Le temps de retour de ces ondes permet de localiser précisément les réseaux et d’en définir leur profondeur. Associée à des outils d’interprétation élaborés, la technologie radar permet d’effectuer des traçages très précis, mais aussi de la cartographie (relevé topographique ou traitement logiciel).

Les techniques de détection, souvent complémentaires, ne doivent pas être opposées. « La diversité des matériaux rencontrés, des sols traversés et des conditions opérationnelles nécessitent bien souvent de recourir à plusieurs technologies pour venir à bout d’une opération de repérage », souligne Hervé Hubon, Géowest.

Pour coller à la demande du marché et surtout des opérateurs, les constructeurs misent sur la convivialité, la simplicité d’utilisation et l’autonomie. Le LUT 9000 de Sewerin diagnostique ainsi la ou les fréquences optimales parmi 70 fréquences possibles et permet par exemple de raccorder deux conduites simultanément ou de localiser des tronçons de conduites très longs, même en environnement difficile. L’Opera Duo d’Abem France ne nécessite lui aussi…

que peu de réglages sur le terrain. Il détecte jusqu’à une profondeur de 3 mètres. Grâce à son antenne duale 250-700 MHz, il est difficile de passer à côté d’un objet enterré.

Le UtilityScan DF proposé par MDS pilote quant à lui une antenne double fréquence 800/300 MHz, permettant d’imager le premier mètre en très haute résolution (antenne 800 MHz) et de détecter jusqu’à 3,5 m de profondeur (antenne 300 MHz).

My-NDS a présenté de son côté au dernier salon Pollutec le “Quantum Imager”, premier et unique radar affichant trois fréquences en simultanée, comprises entre 250 MHz et 1 GHz, et couvrant ainsi toutes les situations rencontrées sur le terrain. Il permet à l’opérateur de visualiser sur un écran plusieurs profondeurs sous plusieurs résolutions jusqu’à 4 mètres. L’opérateur peut ainsi facilement éditer les données, zoomer, augmenter le gain de l’image afin d’en améliorer la visibilité, ou tout simplement choisir la fréquence qui l’intéresse. La configuration de l’antenne s’effectue automatiquement afin de faciliter au maximum la prise de mesure sur chaque nouveau chantier. L’appareil est

Bouygues Telecom lance le premier réseau LoRa

Après Veolia avec m2ocity et Suez Environnement avec Ondeo Systems, c'est au tour de Bouygues Telecom de se lancer dans l’Internet des objets en déployant le premier réseau français basé sur la technologie LoRa (Long Range). Développée par le français Cycleo, LoRa est une technologie bas débit qui permet aux objets d'échanger des données de petite taille, avec une autonomie pouvant aller jusqu’à dix ans avec des batteries standard. Le réseau qui ouvrira dès le mois de juin à Issy-les-Moulineaux devrait être étendu dès 2016 à près de 500 communes dont Paris, Marseille, Lyon, Lille, Nice, Rennes, Nantes, Montpellier et Angers. La capacité de LoRa à répondre aux besoins concrets des clients industriels aux problématiques variées en fait, du point de vue des utilisateurs, une technologie aboutie susceptible de répondre, dans le domaine de l'IoT (Internet of Things), à de nombreuses applications en Smart Water (monitoring d'eau potable, détection de contaminations chimiques, suivi des piscines, détection des fuites, suivi des crues, …) ou en Smart Metering/Smart Grid (compteurs intelligents, mesure de niveaux, suivi d'installations photovoltaïques, débits d'eau, calcul de stock dans des silos, …).

Pendant seize mois, Bouygues Telecom, ses partenaires internationaux (Semtech, Sagemcom, Éolane, Adeunis RF et Kerlink) ainsi que de grands clients industriels ont pu tester la technologie LoRa et évaluer ses performances, en conditions réelles : faculté de pénétration dans les bâtiments ou en sous-sol, communication bidirectionnelle et sécurisée, objets en mobilité, géolocalisation, etc.

Différents réseaux conducteurs peuvent compliquer la tâche des opérateurs.

« La détection de réseaux enterrés, dans la mesure où elle s’articule d'abord autour d’une convergence et d’un recoupement d’informations, nécessite par ailleurs une certaine expérience », souligne Hervé Hubon. « Obtenir les retours DICT et tout autre document susceptible d'apporter des informations est un préalable indispensable. Il faut procéder à une analyse visuelle et observer la zone à détecter afin de repérer un certain nombre d’éléments : les réseaux aériens, les émergences de certains réseaux enterrés (regards, bouches à clés, etc.) qui révèlent leur présence et qui permettent d’effectuer des recoupements utiles, renflement de chaussées, traces sur l’enrobé, etc. », assure de son côté Pierre Mellac chez S.E.T.E.C.

À défaut, et plutôt que de sous-estimer les contraintes, le temps et les coûts associés à ce type de démarche, mieux vaut faire appel à un professionnel confirmé tel que ceux regroupés au sein de la Fédération Nationale des Entreprises de Détection de Réseaux Enterrés (FNEDRE) qui rassemble les acteurs du secteur : entreprises de prestations, fabricants et distributeurs de matériel de détection, entreprises de travaux, consultants, centres de formation, etc.

« Lors d’une prestation de détection des réseaux, il est important de disposer de toutes les technologies existantes afin de pouvoir pallier aux différentes situations qui peuvent apparaître sur les chantiers », explique Philippe Capon chez MY-NDS. En effet, chaque site est différent, tant en termes de présence ou d'absence de réseaux, que de leur profondeur ou bien même des conditions d’humidité.

Le compactage du sol.

Aucun appareil ne fait tout, nous parlons généralement plutôt d'une gamme d'outils complémentaires. Un géoradar reste un outil dans une boîte à outils se composant d'autres éléments tels qu'un détecteur électromagnétique ou qu'un détecteur acoustique.

La méthodologie d'utilisation des appareils aussi est importante. C’est pourquoi une formation solide est nécessaire afin de maîtriser l'ensemble des technologies disponibles.

« Sur le terrain, un opérateur doit recroiser plusieurs informations pour détecter et localiser avec précision les réseaux enterrés, souligne Philippe Capon. Il doit mettre en exergue les données qu'il a obtenues avec ses différents appareils, mais également des données extérieures dont il dispose au préalable, un fond de plan préexistant par exemple, ou d'autres éléments visuels tels qu'un poteau d'éclairage public, un compteur gaz ou une bouche à clé. L'expérience est ici primordiale, car c'est l'ensemble de ces informations qui permettra à l'opérateur de correctement interpréter les données obtenues sur le terrain. »

Idéalement, une fois l'ensemble des réseaux localisés, identifiés, puis marqués au sol en respectant le code couleur en vigueur, l’étape de géo-référencement peut commencer.

Une fois le réseau localisé, inventorié et caractérisé, il devient possible de définir un plan d’actions hiérarchisées permettant de définir les actions les plus à même de diminuer les volumes de pertes dans le contexte du service.

Diminuer le volume des pertes dans le contexte du service. Principalement basée sur des mesures de débit et de niveau, la sectorisation, opération qui consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux appelés secteurs, est l’outil de base pour identifier et hiérarchiser.

Sur les actions permettant de réduire les fuites.

Pour chacun des secteurs composant le réseau, les volumes entrants et sortants sont mesurés, ce qui permet de suivre les volumes mis en distribution. Le suivi des débits de nuit permet également de repérer les secteurs présentant des fuites.

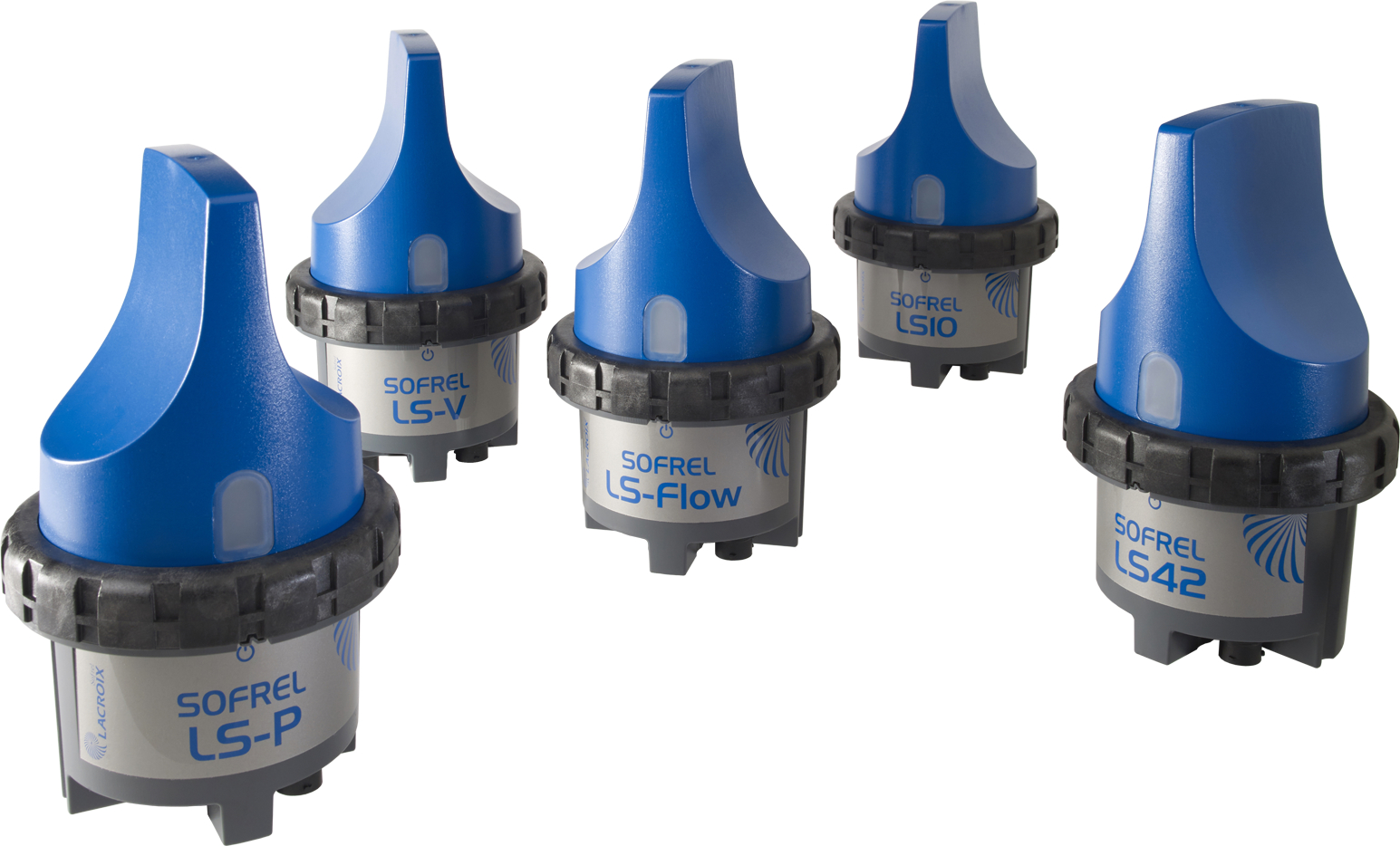

Autrefois jugée ardue à mettre en œuvre, l’opération qui consiste à sectoriser un réseau d’eau potable s’est banalisée à mesure qu’apparaissaient de nouveaux équipements spécialement conçus pour la mettre en œuvre : compteurs de sectorisation autonomes et communicants de type Promag 800 d’Endress+Hauser, Aquamaster 3 d’ABB ou Waterflux chez Krohne. Au-delà du comptage, le développement de dataloggers autonomes, communicants et spécialement conçus pour résister à l’environnement sévère des réseaux tels que la gamme LS/LT chez Lacroix Sofrel ou Smartlog chez Perax a également contribué à simplifier une démarche dont l’efficacité n’est plus à démontrer.

Et ceci en milieu urbain comme en milieu rural. Suite à la sectorisation de son réseau, le rendement du réseau d’eau potable de la ville de Beaune est ainsi passé de 68 % en 2009 à 78 % en 2011 et pourrait atteindre 80 % en 2016. En milieu rural, le Syndicat des eaux Barousse Comminges et Save (31) qui exploite l’un des plus grands réseaux de France a vu son rendement passer de 52 à 70 % en l’espace de dix ans, également suite à une démarche de sectorisation (voir EIN n° 375). Même constat pour le SIAEP de La Chapelle-sur-Vie (50) avec un gain de plus de 20 points de rendement bruts entre 2004 et 2010 ou pour le SMAEP des Eaux de Loire, le plus grand syndicat rural de France, qui rassemble 67 communes et 1 communauté d’agglomération (10 communes) qui a vu passer son rendement de 76,6 % en 2008 à 82,6 % en 2013. « Attention toutefois, une sectorisation réussie suppose un engagement humain et financier sur le long terme », souligne Hervé Hubon.

Au-delà du débit et du niveau, la pression, jusqu’à présent délaissée, est un paramètre qui tend à gagner en importance. Des mesures de pression en différents points du réseau peuvent en effet permettre d’affiner les connaissances et de mieux comprendre le fonctionnement du réseau. Chez Lacroix Sofrel, le nouveau datalogger LT-V conçu pour le pilotage de vanne de régulation de pression sur les réseaux d’eau potable mesure aussi le débit et la pression qu’il enregistre selon une période d’archivage paramétrable et transmet par liaison GPRS vers un système de centralisation. Il permet par exemple de contrôler la pression afin d’atteindre sur tout ou partie du réseau un niveau de service optimal tout en évitant les excès inutiles susceptibles d’augmenter le débit des fuites existantes et les casses de canalisation. Réduction puis modulation de la pres-

Détection des réseaux et des fuites : l’essor des prestations de services

Gerris, Géowest, S.E.T.E.C, Axeau ou encore 3DIG développent une expertise particulière dans le domaine de réseaux, fruit de longues années d’expérience au service des collectivités et des distributeurs. Elles se sont spécialisées dans les prestations de recherche de fuites non-destructives par corrélation acoustique, électro-acoustique, gaz traceur, caméra thermique, dans le diagnostic de réseaux par sectorisation, mesure de débit ou de pression et bien souvent dans le repérage de réseaux enterrés par électro-induction, géo-radar ou thermographie.

L’émergence de la notion de gestion patrimoniale des réseaux et l’intégration, au sein de la réglementation, d’un nombre croissant d’obligations ont changé la physionomie du secteur, devenu plus stratégique et donc plus technique et plus complexe. « L’évolution de la réglementation et des responsabilités qui pèsent sur les exploitants de réseaux nous conduit à réaliser de plus en plus de repérage de réseaux et de mise sous SIG », souligne Hervé Hubon chez Geowest. Au-delà de la réglementation, cette évolution vers plus de complexité incite nombre de collectivités à se tourner vers des prestataires dont l’expertise, forgée sur

pression deviennent des éléments de gestion du réseau d’eau potable à part entière. Hydreka avec ControlMate FM ou Primayer avec Xilog Xstream proposent également des solutions dédiées à la modulation de la pression entre deux points de consigne en fonction du débit ou encore d’un programme journalier préétabli.

Le suivi régulier des valeurs débit/pression joue également un rôle important en matière de rendement en permettant à l’exploitant, via l’ilotage par exemple, de détecter les fuites sur des secteurs fuyards.

Détecter les fuites sur les secteurs fuyards

La chasse aux fuites, petites ou grosses, constitue un prolongement logique de la sectorisation et permet à toutes les collectivités, indépendamment de leur taille ou des caractéristiques de leur réseau, de répondre aux seuils de rendement minimaux fixés par la réglementation.

La détection des fuites repose sur des techniques de base dont les principes, désormais bien établis, n’ont que peu évolué ces dernières années contrairement aux équipements qui permettent de les mettre en œuvre.

C’est par exemple le cas de l’écoute au sol, l’une des plus anciennes techniques employées en matière de recherche de fuites, qui consiste à capter les bruits véhiculés par le matériau des canalisations à l’aide d’une canne d’écoute. Cette technique, qui repose en grande partie sur l’expérience de l’opérateur, bénéficie des derniers progrès accomplis en matière de conception des microphones et de traitement du signal pour trouver des fuites de plus en plus silencieuses, notamment sur les matériaux plastiques. Les interfaces homme-machine progressent également. Premier détecteur de fuites électro-acoustique totalement sans fil du casque jusqu’aux microphones, l’Aquaphon® A200, présenté par Sewerin au dernier salon Pollutec, permet ainsi une meilleure liberté de mouvement en permettant par exemple de manœuvrer une vanne tout en écoutant la canalisation. « L’ergonomie, la convivialité ont fait l’objet d’un soin tout particulier sur l’Aquaphon 200, souligne Thierry Hoffmann chez Sewerin. Il représente un saut technologique important en matière de conception des microphones comme dans le traitement du signal ».

La corrélation acoustique, numérique ou non, progresse également. L’Eureka 3 de Primayer permet par exemple un traitement du signal numérique 16 bits en temps réel sans affecter la réactivité de l’interface utilisateur. Les bruits sont enregistrés dans la mémoire du logiciel Enigma® pour une éventuelle analyse ultérieure. Le logiciel intègre différents outils parmi lesquels un « filtrage sur bande étroite » qui permet d’améliorer les résultats ou une interface Google Maps® qui permet de positionner la fuite en utilisant la fonction GPS. Fonctionnant à des vitesses de traitement plus élevées et doté d’un système amélioré de traitement des signaux, l’Aquascan TM2 de Gutermann permet un nombre très important de corrélations. Il est capable de détecter des fuites avec une grande précision, y compris celles qui produisent des bruits sourds à basses fréquences, et ce même dans des conditions difficiles, par exemple sur des canalisations de gros diamètre, des tuyaux non métalliques.

La technique nécessite cependant expérience et vigilance. « La corrélation n’est pas une science exacte, prévient Hervé Hubon chez Géowest. Les corrélateurs n’intègrent pas d’auto-test, par exemple. Il n’est donc pas inconcevable de ne trouver aucune fuite sur une longue période du fait d’un défaut matériel. L’expérience de l’opérateur est irremplaçable ».

Mais c’est en matière de prélocalisation que les progrès sont les plus importants. Utilisés de manière fixe ou mobile, dans le cadre de campagnes d’écoute systématiques ou ponctuelles, les capteurs de détection acoustique équipés d’émetteurs radios ou GSM/GPRS enregistrent les bruits provoqués par une fuite avant de les transmettre vers un outil capable de les analyser. Les progrès sont nombreux et se situent essentiellement dans le domaine de la miniaturisation, de la sensibilité, de l’autonomie et de la communication. La 5e génération de loggers de bruit SePem chez Sewerin (SePem® 100 & 150) bénéficie ainsi de micros encore plus sensibles pour pouvoir détecter les fuites sur des distances plus importantes tout en disposant d’une autonomie plus importante. Chez Seba KMT, le Sebalog N-3 fournit, couplé à la fréquence, des informations supplémentaires sur l’éloignement approximatif de la fuite par rapport aux autres loggers. Le Zonescan 820 de Gutermann associe de son côté détection acoustique et corrélation et peut être utilisé indifféremment en mode nomade ou en poste fixe.

Tous ces progrès rendent possible le déploiement de systèmes fixes de surveillance en continu du réseau et permettent de s’affranchir peu à peu des fonctions de recherche et de maintenance.

S’affranchir des fonctions de recherche et de maintenance

En milieu urbain, un nombre croissant d’exploitants se tournent vers des systèmes de surveillance, en mode fixe ou

En mode réseau, capables de retransmettre au quotidien les données vers l'exploitation ou un site Web hébergé. Avantages : pas d'intervention humaine pour recueillir les données qui arrivent quotidiennement en temps réel et permettent ainsi un suivi encore plus fin et des délais d’intervention encore plus courts. Une simple comparaison entre les résultats actuels avec les données précédemment historisées permet de déceler les moindres changements qui affectent le réseau.

De plus, en combinant les fonctions de détection acoustique et de corrélation, les prélocalisateurs tels que le Zonescan 820 de Gutermann abaissent les coûts et réduisent les risques de faux positifs (fausses alarmes) et de faux négatifs (fuites non identifiées). De même, le développement des communications radio et l'interface de ces équipements avec le réseau Wi-Fi à l’échelle d'une ville permet de supprimer le recours à des cartes SIM GPRS en abaissant les coûts. Du coup, les équipements s'interfacent avec les réseaux radios des dispositifs de télérelève à l'image du Zonescan 820, du SePem 200 de Sewerin (compatible Ondeo Systems), du Permalog+ d’Hydreka (réseau VHF longue portée HMS) ou encore du Phocus HR de Primayer (compatible Homerider Systems).

Le système Zonescan Alpha de Gutermann installé dans les villes d’Abu Dhabi et Al Ain aux Émirats Arabes Unis après avoir été sélectionné à l'issue de 18 mois de tests intègre ainsi 10 000 loggers, 3 500 répéteurs, 750 concentrateurs Alphas installés. C'est le plus grand système fixe de détection de fuites avec corrélation jamais installé dans le monde. Il a également été déployé sur le Grand Lyon et à Bordeaux. Mais ce type de systèmes concerne également des réseaux plus modestes. « On commence à voir des projets qui concernent des réseaux dont la longueur excède à peine les 250 km, y compris en milieu rural lorsque le réseau est très étendu », précise Hervé Hubon.

La technique du gaz traceur se développe également de manière soutenue. Elle trouve l'essentiel de ses applications lorsque les techniques acoustiques n’ont pas donné de résultats ou lorsqu’elles ne sont pas adaptées : réseau plastique, absence de points d’accès, faible pression, profondeur trop importante, environnement bruyant. Elle consiste à introduire un gaz plus léger que l’air – de l’hélium ou de l’hydrogène – dans le tronçon à étudier.

Le gaz, inerte, se dissout sous la pression de l’eau qui le transporte. En présence d'une fuite, il s’échappe de la conduite et remonte à la surface où il peut alors être détecté à l'aide d'un capteur qui mesure sa concentration. « La technique ne manque pas d’avantages : elle s’affranchit du matériau dont sont composées les canalisations, elle peut être menée sur des conduites en charge et elle permet d’évaluer l’importance des fuites en fonction de la concentration de gaz mesuré », explique Hervé Hubon. De plus, les fuites présentes sur une même portion de réseau testée sont repérées en une seule opération », précise Pierre Mellac chez S.E.T.E.C.

Elle progresse donc assez logiquement, également portée par des équipements plus simples à utiliser, plus sensibles et plus performants. Le Variotec 460 Tracergas chez Sewerin affiche ainsi un seuil de détection de 0,1 ppm avec une vitesse de montée et de descente de la mesure 4 fois plus rapide que son prédécesseur.

Pour favoriser une dispersion optimale du gaz, Primayer propose de son côté une valise d'injection permettant un contrôle très fin de la débitmétrie de l’injection, l’étape la plus difficile à maîtriser. Injecter une trop forte quantité de gaz conduit en effet à obtenir en surface une poche de gaz trop étendue ce qui rend difficile la localisation précise de la fuite. À l'inverse, injecter une quantité trop faible de gaz peut conduire à ne rien détecter. Sur cette technologie comme sur les autres, l’expérience issue d'une pratique régulière est seule garante de bons résultats.