Si la réglementation définit l’installation d’un système d’assainissement non collectif (ANC), le choix d’une topologie individuelle ou regroupé est plutôt du ressort des bureaux d’études. Sachant que toutes les technologies disponibles sur le marché, filières traditionnelles et filières agréées, répondent aux besoins exprimés par les bureaux d’études ou les agglomérations, au cas par cas.

Sur le marché mature qu’est l’assainissement non collectif (ANC), les principales annonces portent généralement sur de nouvelles solutions techniques, à l’instar de la microstation oxyfix et des accessoires A15 rotomoulés pour ses solutions d’assainissement et de gestion des eaux pluviales d’eloy, de la gamme de tuyaux Aquadren de Molecor pour l’épandage ou le transport des eaux usées en dehors des maisons, le produit Tricel Combi et le filtre compact Tricel Filtro de Tricel, du filtre compact Biomeris de Sebico, du biofiltre linéaire Ecoflo de Premier Tech Eau & Environnement, du filtre compact easyCompact de Graf et de la microstation Ginett de Bionest.

Ou encore de la publication de recommandations sur les travaux de mise en œuvre des dispositifs de traitement des eaux usées domestiques (voir n°474 de L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances) par les Professionnels de l’ANC, qui regroupe le syndicat Atep, la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP), le Syndicat national des entreprises de service d’hygiène et d’assainissement (SNEA), le Syndicat national des bureaux d’études en assainissement (Synaba), la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) et le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (Cerib).

La publication d’une version améliorée de ces recommandations est d’ailleurs prévue d’ici à la rentrée 2025 pour codifier la mise en œuvre, apporter un service aux installateurs (via un document unique de référence) et, éventuellement, faciliter les démarches assurantielles des installateurs. «Nous sommes actuellement en discussion avec la Fédération française du bâtiment (FFB) pour l’associer à une version plus complète du document afin qu’il soit porté par l’ensemble des fédérations d’installateurs, dans les départements», précise Jérémie Steininger, délégué général du syndicat Atep. Ces derniers mois, toutefois, une annonce s’est distinguée parmi toutes ces nouveautés dans le secteur de l’assainissement non collectif. Le syndicat Acteurs du traitement des eaux de la parcelle (Atep) a en effet présenté, en juillet 2024, dix propositions sur l’ANC, ainsi que le stockage, le traitement et la valorisation des eaux à l’échelle du bâtiment et de la parcelle, à l’attention des candidat(e)s des élections législatives (voir n°477 de L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances).

UN MARCHÉ DE NOUVEAU LIÉ AUX SECTEURS DU BÂTIMENT ET DE L’IMMOBILIER

«Nous avons retravaillé les propositions pour avoir un document plus générique à porter auprès des parlementaires et des ministères, notamment comme actions à mettre en place dans le cadre du Plan d’adaptation au changement climatique, du Plan Eau et de tous les travaux au niveau national.», annonce d’ailleurs Jérémie Steininger.

La publication des dix propositions traduit en fait une situation particulière à laquelle sont confrontés les entreprises de l’ANC. «La période post-Covid-19 a redynamisé le marché de la rénovation des installations d’ANC.

Comme les gens se sont retrouvés confinés chez eux, ils ont pris conscience de la nécessité de rénover l’assainissement de leur résidence secondaire ou de l’importance d’un bon assainissement, qui était bien plus sollicité en restant à la maison, le jardin étant devenu la nouvelle pièce à vitre dans leur habitation principale», explique Jérémie Steininger.

Ce que confirme Cécile Favre, responsable Durabilité et Relations institutionnelles chez Premier Tech Eau & Environnement: «Après la pandémie de Covid-19, il y a eu une période où le marché a été en forte croissance en 2021-2022. Maintenant, il est redevenu fortement lié à l’évolution des secteurs du bâtiment [baisse de la construction neuve, NDR] et de l’immobilier – une mise aux normes du système d’ANC doit être effective dans l’année qui suit une vente immobilière.

La situation est donc aujourd’hui beaucoup plus difficile, même si l’on voit quand même poindre quelques signaux positifs venant de certains acteurs majeurs de l’immobilier. Nous continuons à sortir des nouveaux produits, comme la filière compacte non drainée Eparco, avec infiltration sous-jacente, mais nous faisons quand même face à une incertitude sur la date de retour d’une véritable reprise du marché.»

Sandrine Pierret, Marketing & Communication Manager chez eloy water, va dans le même sens: «Certes, il est encore un peu tôt pour évoquer une véritable reprise sur le marché du neuf. Heureusement, nos clients interviennent majoritairement sur des projets de rénovation ou de réhabilitation, un marché qui, lui, se porte bien.» Fortes d’une offre de solutions, toujours à la pointe, disponibles sur le marché, les entreprises intervenant sur un projet d’assainissement non collectif doivent quand même se poser plusieurs questions, la première étant celle de la topologie de la solution à déployer : faut-il choisir un système d’ANC individuel ou un système d’ANC regroupé?

AUTONOME OU REGROUPÉ : LA RÉGLEMENTATION TRANCHE

La réglementation en vigueur apporte une première réponse. Après enquête publique, les communes ou leurs établissements publics de coopération, qui exercent cette compétence via les Services publics d’assainissement non collectif (Spanc), délimitent quatre zones différentes : les zones d’assainissement collectif, les zones relevant de l’assainissement non collectif, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif, les communes sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. Dans les zones relevant de l’ANC, les communes sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.

L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC de moins de 20 EH (équivalents-habitants). Les prescriptions techniques applicables aux plus grosses installations d’ANC, correspondant à plus de 20 EH, sont définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015. «Dans l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 (ANC individuel), les prescriptions portent sur la mise en place soit d’une solution traditionnelle (fosse toutes eaux et épandage, filtre à sable), soit d’une filière agréée.

L’agrément est obtenu par le fabricant pour la mise sur le marché de la filière, avec des niveaux de performances mesurés lors d’essais effectués sur une plateforme, mais sans aucun suivi ultérieur. Dans l’arrêté du 21 juillet 2015, qui concerne l’ANC regroupé, la réglementation prescrit des performances épuratoires – c’est le critère de conception –, c’est-à-dire des niveaux d’abattement à garantir et à suivre sur le terrain. On parle d’obligation de résultats dans ce cas-là, alors qu’il s’agit d’une obligation de moyens pour l’ANC individuel», précise Cécile Favre (Premier Tech Eau & Environnement).

À l’instar de Premier Tech Eau & Environnement ou d’eloy, des fabricants ont fait le choix, dans leur démarche qualité, d’obtenir un Document technique d’application (DTA) pour ses produits. Le DTA impose un suivi régulier indépendant des performances au travers de prélèvements et de tests in situ faits par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Si le zonage d’assainissement définit s’il s’agit d’un assainissement collectif ou non collectif, le choix entre un système d’ANC individuel et un système d’ANC regroupé est du ressort du maître d’ouvrage.

Lorsqu’il s’agit d’une maison individuelle, la solution privilégiée est un assainissement non collectif autonome (un système par maison), mais le choix se fait bien souvent au cas par cas. «Dans le cas d’un lotissement, par exemple, la question peut se poser de mettre en place une installation d’ANC regroupée afin de mutualiser les moyens grâce à une seule et même installation, qui serait certes plus grosse et qui nécessiterait aussi un entretien», explique Jérémie Steininger (Atep).

MUTUALISATION DES COÛTS AVEC UN ANC REGROUPÉ

La différence principale entre les deux topologies d’ANC réside donc dans le coût des travaux : un seul chantier est nécessaire au lieu d’une multitude de petits chantiers. Premier Tech Eau & Environnement met également en avant, comme avantages d’un système d’ANC regroupé, une emprise au sol limitée et une simplification de l’exploitation, en plus de coûts par habitation réduits. Ce que confirme Laurent Elsdorf, Brand Content & PR Project Manager chez eloy : «Dans le cadre de projets d’aménagement résidentiel (lotissements, hameaux, habitats groupés…), nous recommandons d’opter pour une solution d’assainissement unique, plutôt que de multiplier les installations individuelles. Cette approche permet non seulement une mutualisation des coûts et une réduction de l’emprise au sol, mais aussi une gestion simplifiée et plus pérenne. » Pour Amélie Vauzelle, responsable du développement Sud chez Bionest France, «nous constatons depuis quelques années la réduction drastique des surfaces de parcelles constructibles. Parfois, le lotisseur opte pour une filière regroupée ce qui permet de réduire les coûts d’installation et d’entretien en mutualisant. L’entretien est alors géré par la souscription d’un contrat de maintenance par la copropriété et ainsi pas de mauvaises surprises». Le fabricant vient d’ailleurs de lancer la gamme Ginett (voir page 41). Elle est dotée d’un boîtier de contrôle permettant d’assurer le suivi de l’installation et d’informer le propriétaire d’un éventuel dysfonctionnement. «Notre service ingénierie propose de plus en plus souvent des filières évolutives permettant aux maîtres d’ouvrage de lisser leur investissement dans le temps tout en respectant les enjeux environnementaux», poursuit Amélie Vauzelle.

Clémence Treol, chargée de communication et marketing chez Simop France, confirme que «le regroupement des installations dans une seule unité de traitement lors d’un projet d’assainissement concernant plusieurs habitations proches (résidences principales ou secondaires, gîtes, logements locatifs) devient une stratégie gagnante. En plus d’une facture allégée (moins de matériel, de terrassement, de tuyaux) et de coûts par habitation réduits, un autre avantage est l’éligibilité facilitée aux aides. Certains dispositifs publics soutiennent en effet les projets collectifs ou semi-collectifs plus facilement que les installations individuelles».

Pour Jérémie Steininger, « avec une installation d’ANC regroupé, un point très important à surveiller concerne la gestion administrative afin d’assurer la pérennité du système. Qui dit “regroupé” dit que l’installation est à tout le monde et à personne. Tous les propriétaires du lotissement, par exemple, doivent donc s’organiser pour bien gérer l’installation, que chacun puisse payer sa quote-part des travaux et, surtout, sa quote-part de l’entretien et de la maintenance. Il ne faut pas que l’assainissement soit laissé à l’abandon au bout de quelques années ».

Dans le cas d’un système d’ANC individuel, c’est le propriétaire de la maison, et lui seul, qui gère son installation et qui est responsable des conséquences d’un mauvais entretien, par exemple. «D’un point de vue technique, il n’y a pas d’autres questions à se poser lors du choix de la topologie du système d’assainissement non collectif individuel. Nous savons faire des petites stations de 5 EH comme des installations pour 40 ou 50 EH. C’est d’ailleurs la même norme européenne, le même marquage CE dans tous les cas », poursuit Jérémie Steininger (Atep).

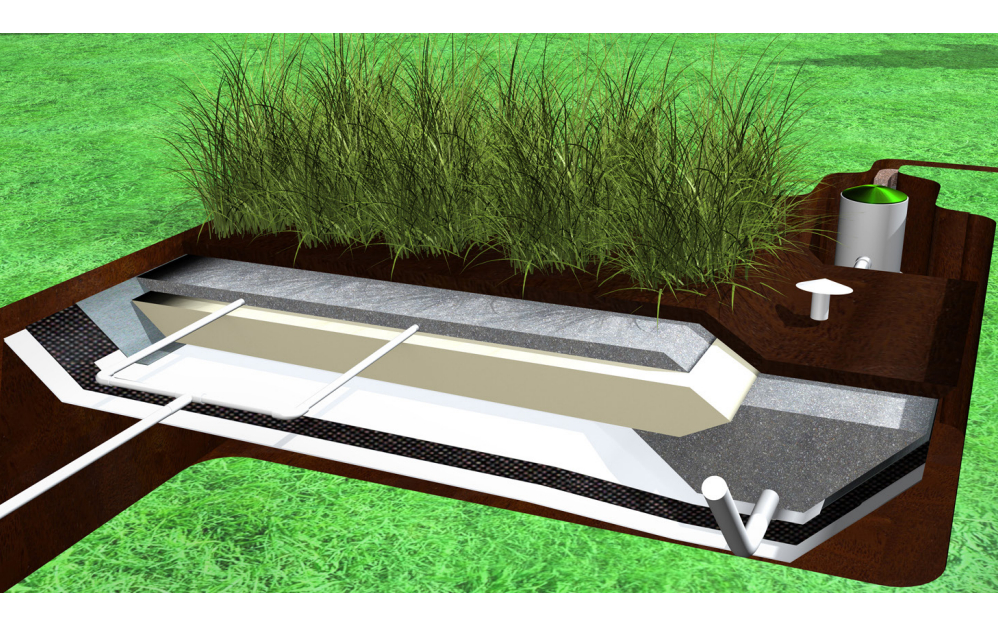

« L’assainissement non collectif, ce n’est pas juste creuser un trou dans le jardin ou au bout du terrain avec deux tuyaux. C’est une démarche réglementée, encadrée par les Spanc et qui impose des solutions fiables, adaptées à chaque contexte, qu’il soit individuel, semi-collectif ou regroupé. Nous proposons une offre conçue pour toutes les tailles de projets et toutes les typologies de terrain : des filières traditionnelles et des filières agréées compactes ( filtre Bionut ou microstation Bioxymop) », rappelle Clémence Treol (Simop France). «Nous proposons des solutions pour les deux catégories, selon les besoins exprimés par le bureau d’études ou une agglomération: la filière traditionnelle avec la fosse toutes eaux (anciennement fosse septique) associée à des tranchées ou un lit d’épandage, à un filtre à sable vertical drainé ou non drainé ou à un tertre, et les filières agréées», indique Cécile Favre (Premier Tech Eau & Environnement).

Les dispositifs soumis à agrément ministériel sont les filtres plantés, de macrophytes ou de roseaux – ce système ne produit pas de boues qui sont compostées et forment un humus sur place, mais les filtres plantés nécessitent une surface au sol plus importante que les filtres compacts et les microstations –, les microstations à culture libre (dégradation aérobie de la pollution par des microorganismes) ou à culture fixée (dégradation aérobie) – une microstation a une faible emprise au solet et est particulièrement robuste pour les secteurs où la saisonnalité est importante, mais la France est le seul pays dans lequel la réglementation ne l’autorise pas pour une résidence secondaire en dessous de 20 EH – et les filtres compacts constitué d’une fosse toutes eaux et d’un massif filtrant (synthétique, minéral ou végétal).

Ces filtres ont une faible emprise au sol, sont prêts à poser et faciles d’installation et fonctionnent sans énergie, les milieux filtrants végétaux se recyclent en centre de compostage etc. Parmi son offre de kits modulaires (filtres à sable drainé ou non drainé GeoKit, filtre à roseaux autoépure agréé), Flexirub met en avant sa solution Tertre (drainé ou non drainé). Construit hors-sol, ce «filtre à sable surélevé» garantit la même efficacité qu’un filtre enterré. Avec ces kits prêts à poser, la société mise sur un compromis entre qualité, simplicité d’installation et respect de l’environnement, apportant aux particuliers des solutions d’assainissement non collectif clé en main et conformes à la réglementation en vigueur.

PRIVILÉGIER UNE ÉTUDE DE SOL

«Notre portfolio intègre des solutions gravitaires pour l’ANC regroupé, comme le filtre à fragments de bourres de coco disponible jusqu’à au moins 200 EH (voire au-delà avec un dimensionnement spécifique), et des solutions dites intensives fonctionnant comme des microstations (réacteur biologique à lit fluidisé [MBBR] Rewatec, par exemple), pour atteindre des capacités de quelques centaines d’EH. À la suite d’une évaluation menée par le groupe de travail national Epnac, nous fournissons la fiche Epnac pour le filtre à fragments de bourres de coco. Et nous avons un service spécifique capable de développer des solutions pour des appels à projets», met en avant Cécile Favre. La responsable de Premier Tech Eau & Environnement souligne par ailleurs un point important: «Pour le choix de la technologie, il est pertinent que le bureau d’études en charge de définir la meilleure solution fasse une étude de sol, qui prend aussi en compte le nombre de pièces concernées, le dimensionnement, etc. En fonction des particularités du sol, les eaux traitées pourront être infiltrées sur la parcelle – c’est la priorité – ou alors, si ce n’est pas possible, il faudra trouver une alternative de rejets en surface». Afin d’accompagner au mieux ses clients dans ce choix, le groupe Graf a mis en place, dans chacune de ces entités, un bureau d’études dédié à l’assainissement. Graf et Biorock sont ainsi en mesure de proposer, en fonction de la situation de chaque chantier, le produit adapté (une micro-station de 5 à 200 EH ou un filtre compact de 4 à 225 EH pour le premier, une solution allant de 4 à 10000 EH pour le deuxième). Malheureusement, il existe des secteurs où l’étude de sol n’est pas obligatoire et on peut alors voir fleurir des installations qui ne sont pas toujours optimales par rapport aux besoins. Ce qui fait dire à Jérémie Steininger (Atep) que « qu’elle soit autonome ou regroupé, une installation d’ANC nécessite forcément la mise en œuvre d’une prescription, une bonne installation, un entretien et une maintenance suivis ».