Qu'elle soit bien engagée ou à ses tout débuts, la mise en place d'une gestion patrimoniale des réseaux permet de mieux connaître l'état global des ouvrages et des canalisations, de mieux cibler et anticiper les réparations ou les renouvellements à entreprendre et ainsi d'éviter les surcoûts associés aux interventions d'urgence. Ce type de gestion s'appuie sur un inventaire du patrimoine et un archivage des données d'exploitation témoignant de son état : fuites et résultats d'inspections de canalisation. Une démarche parfois très lourde si on doit la mettre en ?uvre en une seule fois, mais qui peut être menée à bien petit à petit, et s'avérer rapidement efficace en suivant les guides et les aides fournies par certains outils de gestion patrimoniale ou bureaux d'études.

Près de la moitié des quelque 906 000 km de canalisations que comptent les réseaux d’eau potable et d’assainissement en France ont plus de quarante ans. Les pertes d’eau par fuite s’élèvent au quart de la production d'eau potable et les pertes d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées sont responsables de dysfonctionnements des stations d’épuration par infiltration d’eaux parasites et de pollution des sols par les effluents. Or, avec un taux de renouvel-

Augmentation de 0,6 % par an seulement à l'heure actuelle, les rendements de ces réseaux sont condamnés à se dégrader.

Paradoxe : les gestionnaires prennent conscience qu'un réseau vieillissant peut susciter des problèmes difficiles à maîtriser mais au début de l’année 2014, moins de 70 % des communes auraient réalisé la description détaillée des réseaux imposée aux collectivités par le décret du 27 janvier 2012 (Grenelle 2), alors qu’elle est un préalable au diagnostic et au renouvellement raisonné des canalisations. « La gestion patrimoniale est encore trop souvent vécue comme une contrainte, alors que c'est une démarche qui se construit sur plusieurs années et conduit à définir des programmes de renouvellement à long terme, permettant de faire plus avec les mêmes budgets, insiste Kevin Nirsimloo, chez G2C environnement. Dans les petites collectivités, une fois évalués les premiers besoins évidents de renouvellement, se pose la question de savoir quoi renouveler pour être efficace. Pour les grosses collectivités, qui sont souvent déjà dotées d'un système d'information géographique (SIG) intégré à un système informatique plus large, la difficulté est surtout de savoir par où commencer ».

Aqualter est une société sensible à cette problématique. Sa proximité avec ses clients lui permet de se positionner comme une véritable valeur ajoutée en proposant, avec sa filiale informatique spécialisée dans les métiers de l'eau et de l’assainissement, des solutions logicielles pointues qui intègrent l’inventaire du patrimoine mais aussi des solutions plus adaptées aux petites collectivités (solution portable mobile qui ne nécessite pas de structure informatique).

Le système d’information géographique : un outil idéal pour l’inventaire

La première étape consiste à réaliser un inventaire des réseaux. Le guide édité par l’Astee pour l'eau potable (un guide pour l'assainissement doit sortir en 2015) permet de débuter. Exploiter un plan cadastral, numérisé ou non, et y représenter les ouvrages stratégiques et les canalisations principales constitue la base de

La démarche. Il est ensuite indispensable d’archiver, au moins dans un fichier Excel, les données d’exploitation qui permettront d’évaluer l’état du réseau et de déterminer les priorités concernant leur réparation ou leur renouvellement. Le système s’enrichit ensuite au fil des années, l’essentiel étant de commencer, car il s'agit d'une entreprise de longue haleine.

L'obligation d’établir un inventaire incite les collectivités à acquérir et structurer leurs données patrimoniales en bases de données géo-référencées. « Le SIG est un outil idéal pour dresser un inventaire car les données sont stockées sous forme géographique, c’est-à-dire que la position du patrimoine (vannes, canalisations, etc.) est géo-référencée et intégrée dans un fond de plan provenant de la DGI, de l’IGN ou de Google par exemple, explique Sébastien Giquelay, responsable d’Équipe Projet Eau et Assainissement chez l’éditeur de Systèmes d’Information Géographique (SIG) ISpatial (anciennement STAR-APIC). »

« Chaque ouvrage du patrimoine possède ses caractéristiques (type de matériaux, date de pose, etc.) et est associé à des données d’exploitation stockées dans une base de données. Des modules métiers intégrés au SIG permettent d’exploiter ces données afin de gagner en productivité. »

De nombreux éditeurs de logiciels, comme Géo-sigweb, Ingéo Géomatique, ISpatial, G2C environnement, DHI, GISmartware ou Géo-tech, proposent ainsi aujourd'hui des SIG accessibles aux petites et moyennes collectivités et qui s'articulent aisément avec des modules métiers dont celui de l’eau et de l’assainissement.

Avec eau potable à la carte et assainissement à la carte, Géo-sigweb propose deux plateformes 100 % web. Les données sont actualisées en temps réel et la simplicité, l’ergonomie et la fiabilité sont privilégiées. L'accès est bien entendu multi-supports (ordinateurs, tablettes...).

L’outil Mike Urban, de DHI, s’appuie sur le SIG ArcGIS d’ESRI, acteur historique de la géomatique, pour proposer notamment des outils de modélisation des réseaux afin de comprendre la complexité des écoulements, identifier les problèmes et tester l’efficacité de divers scénarios d’aménagement. Ces outils peuvent être interfacés avec des systèmes d’acquisition de données en temps réel sur les réseaux.

Géotech offre de son côté une solution collaborative multi-supports (ordinateurs, tablettes...) en temps réel et le cas échéant déconnecté (système critique de crise). Ces deux applications permettent de gérer l'ensemble du patrimoine des réseaux d’eaux, de planifier les interventions d’entretien, d’établir rapidement les tâches quotidiennes de chaque équipe d’intervention par affectation automatique de leurs secteurs respectifs et gérer les autorisations de travaux et demandes de raccordement. Les opérations sont partagées entre plusieurs profils : agents administratifs, élus (consultation des informations), techniciens travaux et entretien (intervention sur le terrain et mises à jour des données) et gestionnaires des réseaux (supervision de l'ensemble des événements, statistiques, éléments de pilotage mis à jour en temps réel).

La solution Elyx Aqua (eau potable et assainissement), proposée par ISpatial, offre aussi bien des fonctions liées au métier de fontainier (ex. : sélectionner une zone à isoler afin d’identifier toutes les vannes à fermer), qu’à la gestion d’intervention et à la saisie d’anomalies. La solution propose également des fonctionnalités plus avancées d’analyse permettant la mise en place de programmes de renouvellement.

de SIG métier, baptisée Visi Anywhere (VA), ouverte et interopérable pour maintenir au quotidien le patrimoine. Un outil de saisie et d’exploitation des réseaux, VA inventaire, présente l’avantage d’être économique et simple de mise en œuvre (deux jours de formation), et de pouvoir évoluer vers un système plus intégré de gestion technique pour les gestionnaires de réseaux.

Netgeo2 Water propose de gérer de manière géographique l’inventaire du patrimoine et l’archivage des données d’exploitation d’eau potable et d’assainissement collectif avec des fonctions très performantes, proches de la réalité terrain. GiSmartware met l’accent sur l’ergonomie de sa nouvelle plateforme client serveur, Web et mobilité. Netgeo2 water dispose ainsi de fonctions “Patrimoine” très poussées, fruit des 20 années d’expérience dans le métier de l’Eau de GiSmartware auprès de ses clients qu’ils soient concessionnaires, collectivités, régies ou syndicats. Les utilisateurs de Netgeo2 water apprécient également les logiciels d’exploitation et de maintenance de réseaux de GiSmartware pour le gain de temps observé et pour leur pertinence dans l’exécution de leurs missions de tous les jours : recensement et complétion du patrimoine depuis le terrain, gestion semi-automatique des réponses aux DT/DICT et interfaçage avec les outils du marché, organisation et optimisation des activités d’exploitant et des ressources avec une solution Web couplée à une solution de mobilité exclusive, envoi en temps réel des ordres d’intervention aux équipes terrain ou encore remontée des comptes rendus et documents liés avec mise à jour du référentiel patrimonial (base de données) en conséquence.

Certains outils, comme Mike Urban de DHI, s’interfacent avec des outils de modélisation hydraulique et de simulation des réseaux d’eau potable et d’assainissement pour optimiser le fonctionnement du réseau et éviter sa dégradation.

D’autres, comme la solution Téthys d’Ingeo Géomatique, peuvent être étendus

À d’autres services techniques (déchets, espaces verts, etc.) et s’interconnecter avec les principaux SIG et applications du marché. Les bureaux d’études développent en général des modules spécifiques de gestion patrimoniale qui peuvent se connecter avec des SIG du commerce ou intègrent des SIG dans leurs solutions, comme l’ArcGis d’ESRI, sur lequel s’appuie la solution Phare d’IRH Ingénieur Conseil, ou le SIG cart@jour proposé par G2C environnement dans sa formule Patrimonio.

Enfin, la plupart des outils proposés peuvent s’adapter à des projets de toutes tailles, de la petite collectivité possédant une licence intégrant une base de données et une cartographie, à l’intégration dans le système d’information d’une grande métropole en liens avec les SIG et les applications existantes.

« La manière dont les opérateurs utilisent le SIG dépend de l’équipement de leurs agents d’exploitation, de leur formation, du niveau de précision des données, des budgets, etc. », ajoute Sébastien Giquelay de 1Spatial. La plupart des gestionnaires réinjectent a posteriori les fuites réparées pour constituer un historique des fuites, mais ils sont de plus en plus nombreux à saisir les fuites directement à l’état observé en interfaçant le SIG avec des outils d’optimisation de tournées ou de réparation par exemple. La principale difficulté n’est pas d’obtenir un fond de plan, mais plutôt l’exploitation de données très hétérogènes, de formats différents (Autocad, Excel, voire documents papiers) et éparpillées. Notre solution répond aussi bien aux problématiques rencontrées par les gestionnaires de réseaux de petite taille qu’aux structures de très grande taille. »

Géo-référencement, vers plus de précision

« En matière de gestion patrimoniale, il n’y a pas d’obligation particulière de référencement d’un point de vue législatif pour les réseaux dits “non-sensibles”, explique Christophe Norgeot, responsable développement de MDS. Cependant, la nouvelle réglementation DT/DICT oblige les exploitants à fournir des plans de classe A de leurs réseaux enterrés dits sensibles avant tous travaux, c’est-à-dire avec une précision de 40 cm pour les réseaux rigides et de 50 cm pour les réseaux souples. Les collectivités ont donc intérêt à géoréférencer de façon précise leur patrimoine dès qu’ils font de la détection de réseau. »

Cette réglementation a boosté l’arrivée sur le marché de nombreuses entreprises spécialisées dans la détection de réseaux enterrés et qui devront, à partir de 2017, être certifiées. « Nous faisions de la détection de réseaux enterrés pour pouvoir localiser les fuites car les plans sont rarement fiables, note Hervé Hubon, Géowest, un vétéran de la détection. Mais avec cette nouvelle réglementation, la détection et le géo-référencement des réseaux passant dans un sous-sol, c’est-à-dire parfois 7 à 8 réseaux, est très demandée et représente aujourd’hui la moitié de notre activité. »

Une fois les réseaux localisés et marqués au sol, le géomètre intervient avec un tachéomètre ou un GPS centimétrique pour effectuer le géo-référencement qui permettra ensuite de placer le tracé du réseau sur un fond de plan topographique. Cependant, les plans cadastraux souvent utilisés à cet effet présentent des échelles, des précisions et des détails très variables qui, souvent, ne permettent pas de placer correctement les canalisations. Il faut donc parfois également envisager de faire établir une carte à la précision requise par un géographe. Avec, au final, une opération dont le coût, prohibitif, exclut tout géo-référencement systématique des réseaux.

« La stratégie raisonnable, adoptée par les collectivités, est de réaliser ce retraçage en fonction des nécessités, rapporte Hervé Hubon de Géowest. Nous avons par exemple un marché à bons de commande avec la communauté de Quimper pour effectuer des portions de retraçage chaque fois que des travaux sont programmés. »

De nombreux acteurs comme Sewerin, TD Williamson, Leica Geosystems, Seba KMT, Von Roll Hydro (3M), MDS ou Radiodétection proposent du matériel de détection de réseaux enterrés. D’autres, comme S.E.T.E.C.,

Géowest, Géoscan, ou 3DIG, proposent des prestations qui incluent bien souvent le géo-référencement. « Nos équipements sont couplés avec un GPS de précision centimétrique, ce qui permet d’intégrer les coordonnées en x, y, z au fur et à mesure de la détection, souligne Pierre Mellac, chez S.E.T.E.C. Cela évite le marquage au sol et s’avère au final plus rapide et moins coûteux. Nous pouvons même incrémenter directement le réseau sur un fond de carte existant ou bien créer la carte ». La détection des réseaux enterrés ne relève cependant pas d'une démarche évidente car les matériaux qui composent les réseaux sont souvent hétérogènes : fonte, acier, béton, PE, PVC, PRV…. Il faut alors adapter la méthode de détection au type de canalisations : induction magnétique, magnétométrie, ... TD Williamson a par exemple étendu sa gamme de détecteurs ferro-magnétiques multifréquences (de 512 Hz à 184 kHz) avec l’Aquatracer 200 de Gutermann permettant de localiser les conduites métalliques et en fonte enterrées avec une autonomie de 40 heures et affichage automatique de la profondeur. Une sonde permet d'utiliser l'appareil pour localiser des canalisations non métalliques.

La détection par géoradar s’est par ailleurs beaucoup développée ces dernières années car la technologie, issue de la géophysique, est devenue plus abordable. L'interprétation des données reste assez délicate car la mesure est indirecte et dépend beaucoup de la composition du terrain, la détection pouvant s’arrêter à 1,50 mètre ou 3 mètres selon l'humidité du sol, sa composition, sa densité, etc. « Mais aujourd'hui, en patrimoine ou en prestations pour investigations complémentaires, si le réseau n'est pas métallique et s’il n’est pas possible d’y envoyer une sonde, alors le géoradar est la seule solution avant la fouille destructive, analyse Christophe Norgeot, chez MDS. La technologie a beaucoup évolué et se maîtrise désormais relativement facilement. Les géoradars multi-antennes, comme notre nouvel instrument Utility scan DF par exemple, sorti il y a un an, permettent d’obtenir une bonne résolution sur une plus grande profondeur. De plus, nous pouvons y associer un GPS centimétrique pour géoréférencer directement les mesures lorsque cela est possible ou souhaitable, par exemple dans une zone historique qui bannit les marquages au sol ».

TD Williamson possède également un système de détection par géoradar, Easy Locator HDR de dernière génération du fabricant suédois Mala, avec une technologie moderne (antenne à large bande passante, électronique et traitement du signal optimisés) qui permet de détecter tout type de canalisations jusqu’à 4 mètres de profondeur ; l'appareil intègre un GPS différentiel pour un positionnement simplifié et une meilleure précision de repérage des ouvrages enterrés.

Sewerin a lancé sur le marché en février 2014 son nouveau détecteur de réseaux UT9000. « Cet équipement apporte de nombreuses innovations qui permettent un réel bénéfice, tant en termes de performance que d’ergonomie, souligne Maxime Kieffer chez Sewerin. Un gain de temps grâce à la liaison radio entre l'émetteur et le récepteur (portée 800 mètres) qui dispense l'opérateur de se déplacer systématiquement au générateur pour modifier la fréquence ou la puissance d'émission. Un gain en performances grâce à une mesure des signaux parasites naturellement présents sur site : l'opérateur peut ainsi sélectionner la fré-

Séquence la plus adaptée à la localisation in situ. Un gain en puissance d’émission grâce à son générateur de 12 W. Et un gain de temps grâce à la liaison GPS qui permet à l'opérateur de transférer directement ses relevés de profondeurs et de localisation x, y et z dans le SIG.

« Pour éviter d'avoir à recourir au géoradar, il est intéressant d’exploiter la technologie des fils traceurs au moment de la pose des tuyaux PVC ou de leur réhabilitation », conseille Pierre Mellac chez S.E.T.E.C. Ryb, Egeplast, Plymouth ou Saint-Gobain PAM ont développé des systèmes permettant d’identifier ou de localiser sans erreur les tuyaux PVC et les éléments de voirie.

Les fils traceurs inoxydables de 0,8 mm de diamètre Plyval, mis au point par Plymouth France, sont conformes à la nouvelle norme anti-endommagement des réseaux.

Rendement des réseaux : une affaire de spécialistes, sur le long terme

Les fuites des réseaux d’eau potable sont par définition difficiles à détecter puisque souterraines. Elles sont aussi d’origines et de natures très diverses et résultent de nombreux paramètres : diversité des matériaux, nature des assemblages, géologie des sols, conditions de pose, âge des canalisations, caractéristiques physico-chimiques de l’eau, cause de l’apparition (gel et dégel, mouvements de sol, contraintes hydrauliques, corrosion, variations d’hygrométrie…).

La détection des fuites, entreprise de longue haleine, requiert une large palette de compétences qui s’étend généralement de la détection des conduites enterrées jusqu’à l’inspection vidéo en passant bien entendu par toutes les méthodes de détection : prélocalisation, corrélation acoustique, gaz traceur, etc. Des technologies qui requièrent des compétences dans des domaines aussi divers que l’électronique, l’informatique, la cartographie ou encore l’acoustique sans oublier une bonne maîtrise des principes physiques et métrologiques qui régissent la débitmétrie, la pression… et qui permettent de sectoriser un réseau pour mieux analyser et suivre son fonctionnement.

Mais l'expérience reste primordiale. Jean-Christophe Cussenot est spécialisé dans la recherche de fuites depuis plus de 20 ans. Il a mis ses compétences au service de deux grosses entités : le SMDEA Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement basé à Échirolles (38) et la SERGADI Société des Eaux de la Région Grenobloise et d’Assainissement du Drac Inférieur basée à Échirolles (38) avant de créer il y a 2 ans Eauréseau, une société spécialisée dans la détection de canalisations et la recherche de fuites. « Détection de canalisations et recherche de fuites sont intimement liées, explique-t-il : impossible de détecter une fuite sans connaître précisément le tracé d’une canalisation. De plus, l’obligation faite aux collectivités de dresser un inventaire détaillé de leurs réseaux a contribué à les rendre vraiment indissociables ».

Pour proposer une large gamme de prestations, Jean-Christophe Cussenot a opté pour les solutions développées par Primayer, « un matériel fiable en toutes circonstances, ce qui pour nous professionnels est un critère de choix essentiel ». La diversité des situations auxquelles il faut pouvoir faire face joue aussi un rôle important. « En matière de prélocalisation par exemple, Primayer propose des prélocalisateurs mobiles avec lecture infrarouge ou radio et fixes communicant par SMS ou télérelève. Dans le domaine de la corrélation, les solutions proposées sont également nombreuses avec notamment des corrélateurs temps réel en radio analogique ou numérique et un corrélateur multipoint permettant 28 corrélations de 3 tirs chacune, programmable de nuit sur 2 heures pour profiter du silence de l’absence de tirage et de pressions en hausse, qui dispose de nombreux filtres, d’un encodage en 24 bits et d’un enregistrement intégral du son ».

Primayer a par ailleurs développé un système de communication en temps réel pour fiabiliser et simplifier la recherche de fuites par manœuvres de vannes en permettant à une seule équipe de lire sur un smartphone, une tablette ou un PC les évolutions instantanées des débits et pression générées par leurs manœuvres. Une solution qui répond bien au développement observé ces dernières années en matière de « pressure management ».

« Ces équipements, pour peu qu'ils soient adaptés à la typologie de la fuite recherchée et qu'ils soient mis en œuvre par un opérateur expérimenté, permettent d’obtenir des résultats spectaculaires », indique Jean-Christophe Cussenot. Sur le réseau d'eau de ville du polygone scientifique de Grenoble dont la gestion a été attribuée à l'entreprise Vinci, Eauréseau a pu, sur la campagne 2013, économiser 430 m³/jour soit presque 13 000 m³/mois. À Passy, en Haute-Savoie, une campagne a également permis d'économiser 400 m³ d'eau par jour et d’améliorer le rendement à presque 70 % (gain de 40 %) à l'époque.

Mais Jean-Christophe Cussenot insiste sur le fait qu’en matière d'amélioration des rendements, une démarche efficace doit être structurée et s'inscrire dans la durée. « C’est une entreprise de longue haleine qui permet d’engranger des gains conséquents au départ, grâce à la détection de fuites importantes. Mais les réparations effectuées engendrent souvent une augmentation de la pression au sein du réseau qui génère des fuites secondaires qu'il est important de détecter pour enclencher une amélioration continue du rendement. Un programme de gestion patrimoniale doit donc intégrer une démarche continue de détection des fuites incluant des objectifs à court, moyen et long terme ».

NF S70-003 obligatoires depuis le 1ᵉʳ juillet 2012. Placés dans une gaine de section rectangulaire pour un maintien optimal, ils sont fixés sur des tuyaux neufs ou rénovés et les affleurements permettent l’application d’un signal électromagnétique dans les fils pour une identification de la canalisation sur toute sa longueur, même en cas de présence de signaux parasites, avec les appareils disponibles sur le marché. Ils permettent une localisation précise et continue des réseaux en plan et en profondeur en classe de précision cartographique A et leur géo-référencement est possible grâce à une interface GPS.

Chez Egeplast, la gamme SLM DCT® (Detection Check Technology) regroupe des canalisations en PEHD détectables avec des références depuis une bonne quinzaine d’années. Le signal est produit via un simple boîtier. Une fois relié aux deux bandes aluminium de la conduite, la détection de la conduite devient complète dans les trois plans x, y et z, sur plus d’un kilomètre en surface et sur plusieurs mètres en profondeur. Egeplast dispose par ailleurs d’un système plus particulièrement développé pour l’industrie ou pour les applications dans lesquelles la sécurité prime : le système 3L Leakage Control qui permet de surveiller en permanence 24 h/24 h un réseau complet (tubes, raccords et chambres comprises). S’il survient la moindre fuite, le système enclenche immédiatement une alarme. Il permet ensuite de retrouver de façon très précise le positionnement de la fuite (à quelques décimètres près). Le système bénéficie de multiples références dans nos pays voisins depuis une dizaine d’années mais pas encore en France.

Dérivé du système 3L Leakage Control, le nouveau système DCS est plus particulièrement destiné aux exploitants et syndicats d’eau désireux d’améliorer leurs performances et leurs rendements : il s’agit d'un système simplifié qui permet d’avertir en cas de fuite via un mobile ou par SMS, puis de retrouver la fuite de façon précise. Fiable, performant, fonctionnant également 24 h/24 h, il se prête à la pose avec ou sans tranchée. La conduite est titulaire, comme tous les systèmes Egeplast, du certificat PAS1075. Autre particularité, les conduites Egeplast sont contrôlées à 360 degrés et en continu par un système à ultrasons. Au-delà de la haute technicité de ces systèmes, Egeplast assure la formation des équipes de pose, et contrôle le système à sa mise en fonctionnement. En outre, des formules de suivis annuels sont proposées et peuvent être intégrées dans les investissements dans le cadre d’une démarche responsable.

De son côté, la société Ryb propose depuis 2010 un système de canalisations plastiques détectables et communicantes grâce à une technologie RFID développée en partenariat avec le CEA-Leti, le système Eliot. La puce RFID est intégrée directement dans les tuyaux PEHD renforcé PP ou bien fixable sur tout type d’ouvrages enterrés. Elle permet de détecter ces ouvrages avec une précision de quelques centimètres jusqu’à 1,50 m de profondeur et dans n’importe quels types de sols, même immergés. Les puces contiennent des informations sur le type de réseau, la date de pose, numéro de série, etc. qui évite toute erreur d’identification, facilite l’entretien des ouvrages enfouis et réduit les risques d’arrachage accidentel.

Saint-Gobain PAM a également mis au point un système de puce électronique RFID, Ivoire, qui communique par radiofréquence avec les terminaux mobiles. Proposé sur les produits neufs, le système peut s’implanter facilement sur des équipements déjà en place (plaques d’égouts, poteaux d’incendies, avaloirs, robinetterie, réseaux enterrés, etc.) et permet de les identifier et de les interconnecter à un SIG, avec ou sans géo-référencement. « Cet outil peut faire gagner jusqu'à 20 % sur le budget d’exploitation du réseau dès la première année grâce à une plus grande efficacité sur le terrain mais également par la gestion simplifiée des opérations d’entretien et la connaissance du réseau qu’autorise le système, précise Marc Barbion de Saint-Gobain PAM. La commune de Saint-Maur-des-Fossés s'est dotée depuis 2010 de l'application Ivoire pour la gestion et l'exploitation des interventions et des contrôles ; cet outil communique avec un système d’information géographique full web (Geosigweb) gérant les couches représentant les réseaux d'eau potable, d’eau pluviale et d’assainissement, afin d’échanger des données patrimoniales et des données d’exploitation quotidiennes ».

La gestion patrimoniale valorise les données d’exploitation

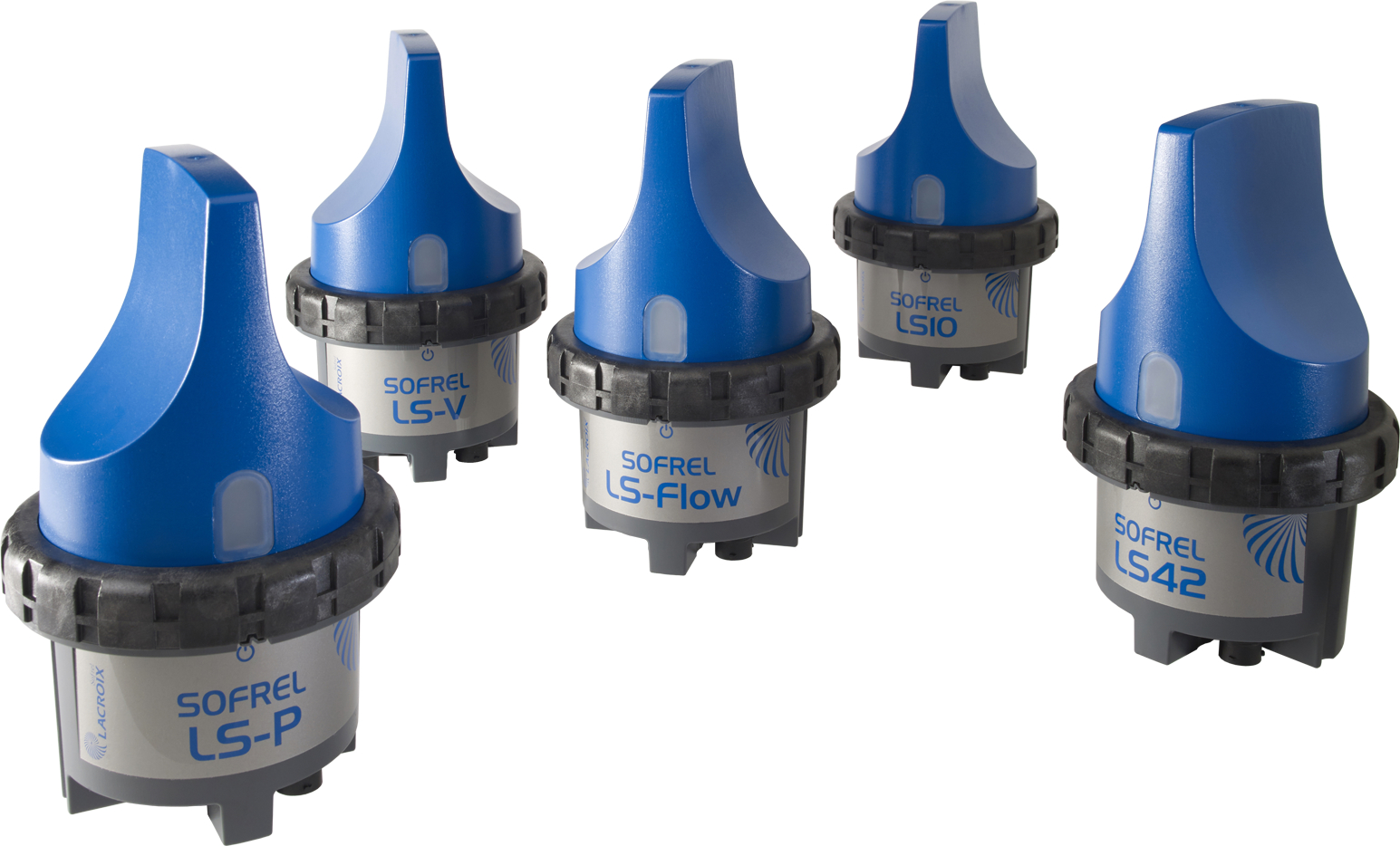

Les outils dédiés plus spécifiquement à la gestion du patrimoine s’intéressent aux incidents qui témoignent d'une détérioration du réseau, les fuites et les casses dans le cas de l’eau potable. Les dataloggers développés par Lacroix Sofrel (gamme LS/LT), Perax (gammes P16XT/Smartlog), ou Primayer (Xilog) veillent jour et nuit sur les réseaux.

Dernier né chez Lacroix-Sofrel, le Sofrel LTV a été présenté à Pollutec 2013. Ce nouveau datalogger, dédié au pilotage des vannes de régulation de pression sur les réseaux d'eau potable, permet de réduire le volume des fuites en abaissant la pres-

Pression dans le réseau, d'allonger sa durée de vie en écrêtant les pointes de pression au sein du réseau. Car la notion de gestion de la pression pour limiter les taux de fuite progresse. « Cette approche du “pressure management” est de plus en plus importante car le taux de renouvellement en France est inférieur aux taux de dégradation des conduites », souligne Renaud Dumoulin chez VAG Valves France. « Les exploitants constatent que les fuites abaissent la pression au sein des réseaux et plus ils réparent de fuites, plus la pression augmente dans ces conduites parfois anciennes qui ne sont plus en mesure de résister à cette augmentation de pression. Ainsi, de nouvelles fuites se créent et le cycle se perpétue. La gestion de la pression doit donc être menée en parallèle et en simultané de la gestion patrimoniale et des campagnes de réparation de fuites. » VAG a développé depuis longtemps un département technique dédié au “Pressure Management”. Ce département intervient dans le monde entier pour optimiser les réseaux, optimiser la distribution tout en réduisant la pression au strict nécessaire. « Bien souvent, il s'agit d'investissements très faibles et amortis dans une période de quelques mois simplement par l'économie d’eau non perdue, souligne Renaud Dumoulin. La première étape du “Pressure Management” passe par un inventaire terrain des appareils de régulation en place, les consignes de réglage, les capacités, les modes de fonctionnement... C’est le premier travail des équipes de notre département technique. »

Dans le cœur de la vieille ville de Bardejov, en Slovaquie, VAG a mis en place une solution technique reposant sur une vanne annulaire VAG RIKO® DN 200 à entraînement électrique AUMA. Après l’installation, les pertes d'eau ont décru de manière drastique. Environ 4,5 litres d’eau par seconde sont économisés en moyenne. En l’espace d’un an, 74 000 m³ d’eau ont ainsi été économisés.

Les matériels proposés par Sewerin, TD Williamson, Seba KMT, Von Roll, Primayer, Hydreka, Héliotrace ou encore Agrippa détectent les fuites : détecteurs acoustiques ou électro-acoustiques, analyse de fréquence, analyse par corrélation, multi-corrélation acoustique et hydrophonique, etc. Le réseau peut être équipé temporairement ou à demeure de détecteurs de fuites qui enregistrent et analysent en continu le bruit.

Sewerin lance l’extension de sa gamme de loggers de bruit (SePem) permettant la surveillance des réseaux d'eau potable conçue pour un usage fixe (avec une communication GSM ou compatible avec les réseaux de télé-relevé des principaux acteurs du marché) ou mobile (avec communication en radio avec un appareil de relevé). Sewerin propose également une gamme de prélocalisateurs adaptée à tous les usages et à tous les types de gestionnaires de réseaux, collectivités locales, prestataires, etc.

Le système Zonescan.net du Suisse Gutermann, commercialisé par TD Williamson France, est un système de contrôle et de gestion intelligent des réseaux. Il localise automatiquement et en continu des fuites avec une précision de plus ou moins 1 mètre.

SebaKMT, du groupe Megger, propose un système de télé-relève Sebacloud qui non seulement diagnostique la présence de fuites sur le réseau, mais est capable, à distance, de dégrossir le travail par une télé-corrélation lancée entre les capteurs Sebalog N3 suspects, sur canalisations en fonte mais également en PE et PVC grâce au système EAR développé avec Sainte Lizaigne. S.E.T.E.C. propose également des équipements de pré-localisation de fuites et des prestations originales qui incluent le paramétrage et la pose des détecteurs de fuite chez les clients, puis une aide à la localisation des fuites détectées.

Mais quel que soit le système adopté, ce qui intéresse le logiciel de gestion patrimoniale, qu'il s'agisse par exemple d’Elyx Aqua (1Spatial), de Phare (IRH ingénieur conseil) ou de Siroco (G2C environnement), c’est aussi l’historique des interventions sur le réseau. « La fréquence et la localisation de ces interventions participent à l’élaboration d’un modèle de vieillissement du réseau, grâce auquel il est possible de faire des prévisions de défaillances et d’anticiper et hiérarchiser les travaux à entreprendre, explique Mathias. »

La gestion patrimoniale avec T@gua

Rebuffé, chargé d'affaires à la direction technique et innovation d’IRH ingénieur conseil. Cela passe aussi par l’évaluation des conséquences de ces défaillances et la définition, avec les collectivités, des critères les plus pertinents vis-à-vis de leur stratégie ou bien des données à acquérir en priorité en fonction de leur problématique. Il est également possible de faire des simulations pour comparer les résultats sur la programmation de travaux de différents scénarii voire d'intégrer la dimension financière (impact sur le prix de l'eau) dans l’analyse.

Pour répondre au mieux aux besoins des collectivités, l’outil de gestion patrimoniale vise à coupler les risques associés à une défaillance d’un tronçon avec des informations sur l'environnement local, le trafic routier, le coût de travaux... afin de mieux prioriser les actions en fonction des contraintes locales. Pour les réseaux d’assainissement, les rapports d’inspections télévisuelles renseignent directement sur l’état des canalisations.

Lorsque ces inspections sont réalisées selon la norme EN 13508-2, certains outils SIG peuvent lire les diagnostics et les exploiter, ou les exporter, pour une gestion patrimoniale. « Il est important que ces inspections suivent cette norme, d’y inscrire les vrais identifiants des regards et tronçons, et de récupérer les fichiers texte contenant les données, insiste Kevin Nirsimloo de G2C environnement. Cette masse d’informations sera ainsi facilement exploitable, le moment venu, par un logiciel expert comme Indigau. C'est vraiment un moyen de valoriser des inspections qui coûtent très cher et dorment ensuite dans des placards ! ».

Indigau se fonde sur la méthodologie Rerau 5/6 (Réhabilitation des réseaux d’assainissement urbains) qui indique comment croiser les indicateurs et évaluer les tronçons inspectés ainsi que comment prendre en compte les enjeux environnementaux, économiques et sociaux afin d’aboutir à un programme efficace de réhabilitation des canalisations. Ce programme s’établit également en fonction de la stratégie du gestionnaire dont l’objectif peut être, par exemple, de maîtriser les coûts d’exploitation avant tout ou bien de veiller au confort des riverains en visant en priorité le renouvellement de canalisations bouchées avec émanations de mauvaises odeurs.

Pallier la connaissance incomplète du réseau

« Nous continuons à travailler avec l’équipe scientifique de Rerau, ce qui nous permet d’améliorer notre méthodologie et de repousser les barrières techniques, estime Kevin Nirsimloo. Par exemple, la thèse qui s’est achevée récemment dans ce contexte nous permet de proposer de nouveaux services, comme de cibler les inspections vidéo. » En effet, actuellement, les inspections vidéo se font en fonction des circonstances (travaux, secteur connu pour ses fuites, etc.) et non aux endroits les plus susceptibles d’être en mauvais état. La connaissance du réseau augmente ainsi progressivement, mais pas de façon rationnelle. La modélisation statistique du réseau permet d’estimer son état global à partir de ce qu’on sait d’une partie seulement (les 15 à 20 % maximum du réseau qui ont été inspectés). Elle est fondée sur le fait que des tronçons similaires en âge et matériaux et subissant les mêmes influences et contraintes ont des chances d’être dans le même état. « Notre outil est ainsi en mesure d’indiquer les tronçons de réseaux les plus susceptibles d’être dégradés et qui doivent donc être inspectés en priorité. La thèse a montré que les inspections réalisées de cette façon sont trois fois plus efficaces, c’est-à-dire qu’elles sont plus fréquemment suivies de travaux. Mais cette modélisation mathématique et statistique permet aussi, à l’inverse, de faciliter l’inventaire en indiquant quelles données sont à acquérir en priorité pour gagner réellement au niveau de l’analyse. Cela permet de focaliser l’effort de collecte et donc de gagner en performance avec un même budget. »